(11.11.1939 – 25.09.2020)

Ленинградец, врач-педиатр, поэт, прозаик, эссеист, бард, член Союза писателей Москвы, автор восьми поэтических книг: «Прогулки по Питеру» (1999), «Сон разума» (2003), «Лирика» (2005), «Возвращение к себе» (2006), «Путешествие во сне» (2010), «День за днём» (в 2-х книгах, 2012), «Из плена немоты» (2014), «В граде вечного ненастья» (2015) и трёх книг прозы: «Весёлые и грустные записки детского врача» (2010), «Арабелла» (2011), «Я смотр назначаю» (2013). Автор более четырёхсот песен на свои стихи и стихи русских поэтов 18-21 вв. Создатель серии концертных программ «Три века русской поэзии».

Заключительная часть эссе из первой части книги Михаила Кукулевича «Я смотр назначаю» — «Поэзия и жизнь. Заметки о русских поэтах (Пути русской лирики)» часть 4.

Михаил Кукулевич:

«Ну что ж, на этом можно было бы и закончить. Перед вами прошли судьбы двадцати пяти поэтов, гордости и славы нашей страны, нашего языка.* Без них мы не были бы собой. Судьба их по преимуществу горька, но имена их бессмертны. И в качестве своеобразного заключения – три небольших рассказа о поэтах, с которыми нам посчастливилось жить в одно время, поэтов, на мой взгляд, более явственно, чем другие, протянувших поэтическую нить из прошлого в день сегодняшний.

Но перед этим – две небольшие главы, без которых, говоря о русской поэзии, увы, не обойтись».

* Эссе Михаила Кукулевича о 25-ти поэтах можно прочитать в ранних журнале Филигрань:

№ 1 – Евгений Баратынский, Фёдор Тютчев, Владимир Маяковский, Иван Бунин.

https://filigrani.ru/2020/12/21/mihail-anatolevich-kukulevich/

№ 2 – Василий Тредиаковский, Гавриил Державин, Василий Жуковский, Пётр Вяземский, Константин Батюшков, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг.

https://filigrani.ru/literaturno-hudozhestvennyj-zhurnal-filigran-2/

№ 4 – Николай Языков, Дмитрий Веневитинов, Александр Полежаев, Михаил Лермонтов, Иван Тургенев, Афанасий Фет, Николай Некрасов;

https://filigrani.ru/2021/10/26/mihail-kukulevich-zametki-o-russkih-poetah-chast-2/

№ 5 – Александр Блок, Николай Гумилёв, Осип Мандельштам, Сергей Есенин, Анна Ахматова и Марина Цветаева, Борис Пастернак.

https://filigrani.ru/2022/01/18/mihail-kukulevich-zametki-o-russkih-poetah-chast-3/

Содержание

«Я помню тот Ванинский порт» Поэзия лагерей

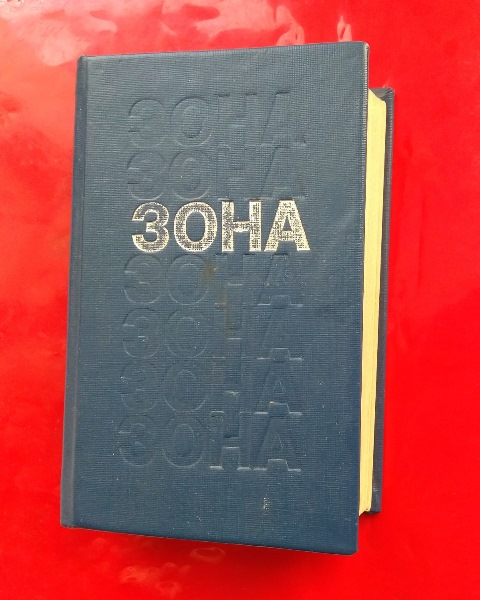

Как-то в школе меня попросили рассказать детям о русской репрессированной поэзии, о поэзии, родившейся в застенках ГУЛАГа. Я пришёл домой, снял с книжной полки изданный в Перми в 1990 году, в начале перестройки, толстый том с красноречивым названием «Зона» и задумался. Сейчас по радио «Шансон» часто можно слышать песни, воспевающие слезливую блатную романтику. Стихи же в этом сборнике были принципиально другими. Я вспомнил этих людей, которых мне приходилось видеть в 1950-1960-х годах, когда они возвращались из сталинских лагерей и ссылок. У них были совершенно особенные глаза – в них не было злобы и жажды мести, а светилось тихое счастье обретённой жизни. Они выжили!

Но выжили не все. Мартиролог Серебряного века протянулся страшной нитью в 30-40-е годы XX века. Осип Мандельштам, Николай Клюев, Борис Корнилов, Павел Васильев, Даниил Хармс, Николай Олейников, Иван Приблудный стали лагерной пылью, были расстреляны, уничтожены. Только в 1937-1938 годах сотни литераторов были брошены в страшную машину репрессий. В лагерях провели многие годы Анатолий Жигулин, Борис Ручьёв, Марк Соболь, Ярослав Смеляков, Борис Чичибабин, Юз Алешковский, Николай Заболоцкий, Серго Ломинадзе, замечательный русский поэт и прозаик Варлам Шаламов и многие, многие другие. Их стихи – бесценные и страшные свидетельства той эпохи. Репрессии продолжались до самой смерти Сталина и после неё, пусть и не в таких страшных масштабах. Даже такие крупные поэты, как Наум Коржавин, Иосиф Бродский, не избежали необоснованных преследований, причём последний – уже в конце 60-х годов XX века.

Но сегодня я хочу говорить именно о той части поэзии, которая стала песенной. Мы не знаем зачастую авторов этих песен, слова многих неоднократно переделывались, применялись к местным условиям. Но песни эти живут до сих пор, мы их знаем и помним.

Взять хоть бы эту, с которой упомянутая мной книжка «Зона» начинается и автор которой неизвестен.

Я помню тот Ванинский порт

И вид парохода угрюмый.

Как шли мы по трапу на борт

В холодные мрачные трюмы.

На море спускался туман.

Ревела стихия морская.

Лежал впереди Магадан,

Столица Колымского края.

Медленный ритм, заунывная мелодия – всё в стиле народных баллад, таких, например, как «По диким степям Забайкалья». Но там бродяга бежит на свободу, а здесь – безнадёжность:

Не песня, а жалобный крик

Из каждой груди вырывался.

«Прощай навсегда, материк!» –

Хрипел пароход, надрывался.

От качки стонали зека,

Обнявшись как ро́дные братья.

И только порой с языка

Срывались глухие проклятья…

Песня, как и полагается балладе, длинная и кончается безнадёжно:

Напрасно и этой весной

Я жду от любимой ответа.

Не пишет она и не ждёт,

И в светлые двери вокзала, –

Я знаю, – встречать не придёт,

Как это она обещала.

Прощай, моя мать и жена!

Прощайте вы, милые дети.

Знать, горькую чашу до дна

Придётся мне выпить на свете.

Да, у безвинно пострадавших людей ломались судьбы, разрушались семейные узы, сама жизнь была зачастую под угрозой – от недоедания и просто голода, от непосильного физического труда, бесконечных моральных унижений, от невозможности понять: за что?!

Но проведший 10 лет в лагерях поэт Борис Ручьёв написал о себе и своих выживших наперекор всему друзьях:

Пусть, хрипя, задыхаясь в метели,

через вечный полярный мороз

ты – в своём обмороженном теле –

красным солнышком душу пронёс.

Вот это, видимо, и есть ключевые слова. Ведь вся система репрессий была продумана именно таким образом, чтобы душу уничтожить. Причём за сто с небольшим лет, прошедших после декабристской каторги, власть значительно усовершенствовала свои навыки в этом деле. Так, например, если дневная выработка в руднике на каторге при Нерчинском заводе состояла в добыче 54 кг руды, то для политзаключённых в ГУЛАГе эта норма была превышена более чем в 10 раз. Была ещё на строительстве «Беломорканала» придумана система «доходяг» – если ты слабел и не выполнял «норму», тебе урезалась пайка хлеба. Ты ещё больше слабел и ещё меньше вырабатывал – пайка снижалась ещё. Исходом могла быть только смерть.

И всё же, всё же – в стихах, дошедших до нас, не только боль и ужас: в них и жизнь, и даже радость жизни, и даже – как это ни странно – некоторая ностальгия по прошедшим временам. Как? Почему? Да очень просто – в тех искалеченных, бесчеловечных условиях прошла их молодость, они вложили свой труд в освоение сурового края.

Вот Анатолий Жигулин:

В шахтёрском клубе было тесно.

И над рядами, в тишине,

Плыла,

Металась,

Билась песня,

Как чайка от волны к волне.

……………………………………

В той песне просто говорилось

О времени, уже былом,

Как люди первые явились

В тот край,

Где мы теперь живём.

Рубили лес,

Цингой болели,

Вели нелёгкий счёт годам

И очень трогательно пели

Про славный город Магадан.

…………………………………….

А в зале тихо-тихо было.

И кто-то шёпотом сказал,

Что, может, сам

Борис Корнилов

Слова той песни написал.

Мы имя автора не знали,

Но молча думали о тех,

Что здесь впервые прошагали,

Вминая унты в мёрзлый снег.

О тех,

Кто здесь палатки ставил

И на ветру жестоком хрип.

Кто эту песню нам оставил,

Кто здесь,

В тайге глухой,

Погиб.

Простите меня за длинное цитирование, но это жигулинское стихотворение очень о многом говорит. Нет, не мог Борис Корнилов написать «Ванинский порт» – он к тому времени был уже расстрелян. Но поэтическое поле этих и подобных стихов объединяет всех – и известных, и не очень, и неизвестных совсем – в единую силовую структуру, противостоящую бесчеловечности и каннибализму сталинского времени. И спасибо надо сказать им всем, независимо от их поэтического ранга.

А закончить я хочу стихотворением Варлама Шаламова, автора бессмертных «Колымских рассказов».

К ДРУГУ

Как мы выросли здесь!

Рвём орехи со старого кедра,

Наклоняясь, срываем зелёные листья

берёз.

Топчем гроздья рябины – кустов,

опрокинутых ветром, –

И так близко до звезд…

Обещай мне, мой друг,

что на этих полярных широтах,

Что бы там ни случилось с деревьями

и людьми,

Ты останешься мальчиком,

даже птенцом желторотым,

И да здравствует день,

когда снова мы будем детьми!

Да, Шаламов написал, что опыт лагерный никому не нужен, он ничему не может научить человека, он запределен и для нормальной жизни непригоден вовсе. Всё это так. Но мы всё же можем уяснить для себя, что мужественность, стойкость души, помноженные на талант и чувство ответственности за него, могут творить чудеса.

«Сыктывкар-Инта-Ухта-Воркута» – авторская песня Михаила Кукулевича:

https://youtu.be/Ymi-FD6A_cU

«Колымская тетрадь» – Михаил Кукулевич: https://youtu.be/N0u6hAuPJoQ

«А мы с тобой, брат, из пехоты» Песни о войне

Один из немецких военных историков сказал, «русские в той войне победили ещё и потому, что пели песни». А что, немцы не пели? Пели. Военные марши. Мы же пели песни, способные сохранить в человеке человеческие чувства в предлагаемых обстоятельствах.

Булат Окуджава как-то сказал: «У меня нет песен о войне. У меня есть песни против войны».

И то, и другое – правда. Дело здесь, наверное, в том, что одни песни нужны человеку, когда он воюет, и совсем другие – когда он пытается осмыслить войну задним, так сказать, числом. И в первом случае мы получаем «Священную войну», слова которой написал Лебедев-Кумач, а во втором – «Штрафные батальоны» В. Высоцкого. И от первой, и от второй песни бегут мурашки по коже. Значит, всё правда?

Если внимательно вчитаться в тексты даже самых известных песен военного времени, то мы редко встретим там какие-то поэтические шедевры. Впрочем, это не ново – известно, что самые знаменитые, выдержавшие испытание временем романсы М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова написаны на стихи довольно средних поэтов – Н. Кукольника, например, и ему подобных, что не помешало им стать классикой романса.

«Синенький скромный платочек», блистательно исполненный К. Шульженко, ни в своём первоначальном варианте с текстом Я. Галицкого, ни в переделанном, исполняемом певицей:

Строчит пулемётчик

За синий платочек,

Что был на плечах дорогих!

— стихотворным шедевром не является, но вряд ли это волнует слушателя. Просто песня стала живым свидетельством чего-то очень важного в жизни народа и в этом качестве является символом этого переживания. И эта, и подобные ей песни («Тёмная ночь», «Дороги», «Землянка», «Давно мы дома не были» и т.д.) с первых тактов музыки, с первого слова объединяют людей, делают их ближе друг другу, добрее. Сколько раз мне приходилось это наблюдать! Песни как будто вошли в генетическую память, потому что и совсем юные слушатели испытывают схожие эмоции.

Надо сказать, стране несказанно повезло с композиторами-песенниками. И. Дунаевский, В. Соловьёв-Седой, М. Блантер, братья Покрасс, К. Листов, А. Александров, создавший «Священную войну», С. Кац, Б. Мокроусов и многие другие написали удивительно лиричные, светлые, наполненные жизнеутверждающим настроением музыкальные произведения. Зачастую музыка была в них значительнее и куда талантливее слов, – тем более что музыка всё же труднее поддаётся цензуре. Что же касается слов, то здесь цензурные ограничения действовали с полной силой.

Интересна судьба песни М. Блантера на слова М. Исаковского «Враги сожгли родную хату». Написанная в 1946 году (стихотворение было написано Исаковским в 1945 году), она стала исполняться лишь спустя почти 20 лет – в 1960-е годы. И это несмотря на то, что авторы песни были людьми известными, заслуженными и т.д.

В чём причина, спросите вы?

Не удержусь, чтобы не привести текст этого шедевра полностью:

Враги сожгли родную хату,

Сгубили всю его семью.

Куда ж теперь идти солдату,

Кому нести печаль свою?

Пошёл солдат в глубоком горе

На перекрёсток двух дорог,

Нашёл солдат в широком поле

Травой заросший бугорок.

Стоит солдат – и словно комья

Застряли в горле у него.

Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,

Героя – мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,

Накрой в избе широкий стол.

Свой день, свой праздник возвращенья

К тебе я праздновать пришёл…»

Никто солдату не ответил,

Никто его не повстречал,

И только тёплый летний ветер

Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил,

Раскрыл мешок походный свой,

Бутылку горькую поставил

На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья,

Что я пришёл к тебе такой:

Хотел я выпить за здоровье,

А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,

Но не сойтись вовеки нам…»

И пил солдат из медной кружки

Вино с печалью пополам.

Он пил – солдат, слуга народа,

И с болью в сердце говорил:

«Я шёл к тебе четыре года,

Я три державы покорил…»

Хмелел солдат, слеза катилась,

Слеза несбывшихся надежд,

И на груди его светилась

Медаль за город Будапешт.

Собственно, разгадка цензурных придирок лежит на поверхности. Их две. Одна простительная – вот пришёл солдат-победитель, и что он делает – пьёт с горя. Но не с радости же ему в описанных обстоятельствах пить?! Вторая – более серьёзная и главная, пожалуй, для цензора. Это вторая строка последней строфы: Слеза несбывшихся надежд. Вот где собака зарыта. Как это могут быть у советского солдата, покорившего всю Европу, несбывшиеся надежды? Никак не могут.

Цензору, положившему эту прекрасную песню на полку, и в страшном сне не могло прийти в голову, что вскоре, уже через каких-то 10 лет, появится практически бесцензурное явление – авторская песня – и явление это голосом своих представителей заговорит о войне совсем другим языком.

Булат Окуджава даст войне эпитет подлая:

Ах, война, что ты сделала, подлая?

Стали тихими наши дворы.

Наши мальчики головы подняли,

Повзрослели они до поры.

Да, от имени этих рано повзрослевших мальчиков и писал свои песни Булат, сын расстрелянного врага народа и репрессированной матери, рано хлебнувший кровавой военной пищи.

«Господин генерал,

Чужой промахнётся,

А уж свой в своего

Всегда попадёт», –

отвечает жаждущему побед за счёт солдатской крови генералу герой песни «Дерзость, или Разговор перед боем». Вот она, оказывается, какая, война – со штрафбатами, заградотрядами, ошибками бившей по своим артиллерии.

Вот ставшее песней стихотворение А. Межирова:

Мы под Колпиным скопом стоим,

Артиллерия бьёт по своим.

Это наша разведка, наверно,

Ориентир указала неверно.

Недолёт. Перелёт. Недолёт.

По своим артиллерия бьёт.

Мы недаром присягу давали.

За собою мосты подрывали –

Из окопов никто не уйдёт.

Недолёт. Перелёт. Недолёт.

Мы под Колпиным скопом лежим

И дрожим, прокопчённые дымом.

Надо всё-таки бить по чужим,

А она – по своим, по родимым.

Нас комбаты утешить хотят,

Нас, десантников, армия любит…

По своим артиллерия лупит –

Лес не рубят, а щепки летят.

А вот страшное в своей правде стихотворение узника ГУЛАГа, с июля 1941 года рядового, затем старшего сержанта инженерно-сапёрного батальона, поэта Марка Соболя «Маршевая рота», написанное в 1943 году и позже тоже ставшее песней:

Зябко поникла трава на лугах,

дождик безбожный…

Тысяча лет на моих сапогах

глиной дорожной.

В горле от этой пожухлой травы

горькая завязь.

Счастливы лица у тех, кто мертвы, –

отвоевались.

Тяжкое званье советских бойцов

мы переносим

долгой дорогой среди мертвецов

и через осень.

Вот они, сполохи огненной мглы,

дымного смрада!..

В серые спины нам смотрят стволы

заградотряда.

Что сторожите вы из-за бугра

взглядом-прицелом?

Не беспокойтесь: мы крикнем «ура!»

перед расстрелом.

Здесь нечего ни прибавить, ни убавить. Остановимся. Помолчим. Содрогнёмся в душе. Подумаем.

И, наконец, чтобы завершить тему песен о войне, написанных после её окончания, вспомним знаменитую песню Владимира Высоцкого, сына военного, прошедшего войну, «Штрафные батальоны». Высоцкий, бывший во время Великой Отечественной ребёнком, тем не менее, в силу особенностей своего таланта, умел переживать боль других как свою собственную, вживаться в создаваемые им образы так, что у слушателя не оставалось ни тени сомнения в истинности того, что он слышал.

Всего лишь час дают на артобстрел –

Всего лишь час пехоте передышки,

Всего лишь час до самых главных дел:

Кому – до ордена, ну а кому – до «вышки».

За этот час не пишем ни строки –

Молись богам войны артиллеристам!

Ведь мы ж не просто так – мы штрафники, –

Нам не писать: «… считайте коммунистом».

Перед атакой водку, – вот мура!

Своё отпили мы ещё в гражданку,

Поэтому мы не кричим «ура» –

Со смертью мы играемся в молчанку.

У штрафников один закон, один конец: –

Коли, руби фашистского бродягу!

И если не поймаешь в грудь свинец –

Медаль на грудь поймаешь за отвагу.

Ты бей штыком, а лучше – бей рукой:

Оно надёжней, да оно и тише, –

И ежели останешься живой –

Гуляй, рванина, от рубля и выше!

Считает враг: морально мы слабы, –

За ним и лес, и города сожжёны.

Вы лучше лес рубите на гробы –

В прорыв идут штрафные батальоны!

Вот шесть ноль-ноль – и вот сейчас обстрел, –

Ну, бог войны, давай без передышки!

Всего лишь час до самых главных дел:

Кому – до ордена, а большинству – до «вышки»…

А большинству – до «вышки». Волосы встают дыбом, когда думаешь о человеческих потерях, которые понесла страна в XX веке. Гражданская война, сталинские репрессии, миллионы и миллионы погибших на фронтах Великой Отечественной войны, репрессии послевоенных лет. И погибали – лучшие.

Могла ли об этом промолчать русская поэзия?

Никак не могла.

«Маршевая рота» – стихи Марка Соболя; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич:https://soundcloud.com/shcf9glbncqh/marshevaya-rota-stikhi-marka-sobolya-muzyka-mikhaila-kukulevicha

Военные песни поёт Михаил Кукулевич (запись для Большого военного концерта от дуэта «Остров» к 9 мая 2020):https://youtu.be/4pLpNCd_vbw

Песни о войне – последний концерт Михаила Кукулевича на фестивале «Песня Булата», 5 сентября 2020:https://youtu.be/aDcAfILuKdE

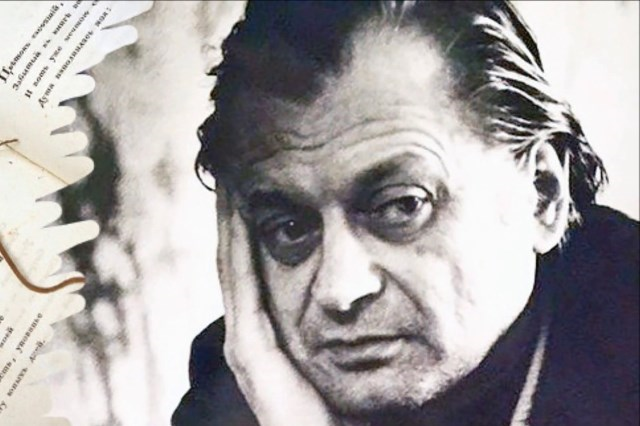

«Всё у меня – о России, даже когда о себе…» Владимир Соколов

Легко ли в годы, когда все, даже самые талантливые, стараются перекричать друг друга, даже самые талантливые – говорить тихим и спокойным голосом, быть уверенным, что тебя услышат? Для этого, на мой взгляд, нужно незаурядное мужество. Таким мужеством обладают единицы – Арсений Тарковский, Александр Кушнер, в XIX веке –Афанасий Фет. В этот же ряд можно смело поставить и замечательного русского поэта Владимира Николаевича Соколова.

Что-нибудь о России?

Стройках и молотьбе?..

Всё у меня – о России,

Даже когда о себе.

Я среди зелени сада

И среди засухи рос.

Мне непонятна отрада

Ваших бумажных берёз.

Видел я, как выбивалась

Волга из малых болот.

Слышал, как песня певалась

И собиралась в поход.

Что-нибудь о России,

Стройках и молотьбе?..

Всё у меня – о России,

Даже когда о тебе.

Он очень рано, практически с детства, знал, что будет поэтом: из почти 70 отпущенных ему лет ровно 50 – писал стихи. Эта чистая, прозрачная, звенящая нота, этот овевающий теплом поэтический ветер сопровождали внимательного читателя на всём протяжении его творческого пути.

Абсолютный лирик, он всё же написал в 1992-м, за пять лет до своего конца:

Я устал от двадцатого века,

От его окровавленных рек.

И не надо мне прав человека,

Я давно уже не человек.

Я давно уже ангел, наверно,

Потому что, печалью томим,

Не прошу, чтоб меня легковерно

От земли, что так выглядит скверно,

Шестикрылый унёс серафим.

И разве этот шёпот, этот пронзительный поэтический выдох не слышнее иного исступлённого крика?

Многие годы Владимир Соколов пристально следил за Болгарией и её литературой. Его первая жена Хенриетта Попова привила ему любовь к этой стране. Они поженились в 1955 году, она родила ему сына и дочку, Андрюшу и Снежану. Увы, в 1961 году её не стало – психическая болезнь обернулась самоубийством. От этой трагедии Соколов отходил долгие годы.

Верность теме прослеживается у поэта с первых строчек до последних. Между тем быть лириком в послевоенные годы было небезопасно – страна победителей предпочитала петь марши. Из-за лирической направленности соколовских строчек перед ним едва не закрылись двери Литинститута. Спасибо Елене Благининой, известной поэтессе и первому учителю – помогла.

А ведь этот мальчик уже в двадцать лет написал такие замечательные строчки:

Как я хочу, чтоб строчки эти

Забыли, что они слова,

А стали: небо, крыши, ветер,

Сырых бульваров дерева!

Чтоб из распахнутой страницы,

Как из открытого окна,

Раздался свет, запели птицы,

Дохнула жизни глубина.

Глубина жизни сквозит во всех без исключения стихах Соколова. Вот ведь волшебство лирической поэзии – каждое стихотворение, рождённое на высоте лирического вздоха и равное ему, самодостаточно. Казалось, прочитал такое – и понятно. Вот она, полная картина мира. Но поэт, сделав небольшую передышку, идёт дальше, к новому лирическому вдоху. И читатель, как заворожённый, идёт за ним дальше и дальше – и готов, кажется, идти на край света и за край его.

Соколов, и это очень важно, не отделяет себя от русской поэтической традиции. Он говорит, как с живыми собеседниками, и с поэтами XIX века, и с более близкими ему представителями века Серебряного. Он в едином поэтическом потоке, и вместе с тем голос его не смешивается, он совершенно индивидуален. И что ещё важно, его стихи, несмотря на то, что в них почти всегда присутствует печаль – светлые и жизнеутверждающие.

В последние годы жизни судьба наградила поэта. В его жизни появилась светлая всепоглощающая любовь. Марианна, Машенька – это ей посвящён сборник «Стихи Марианне».

Это она хранит живую память о нём, издаёт его книги, проводит Соколовские чтения, устраивает концерты, на которых поэты и артисты читают его стихи, поют песни, на стихи эти написанные. О песнях нужно сказать отдельно.

Соколов музыку любил страстно, его стихи – все – очень музыкальны. Музыкальны, как только могут быть музыкальны стихи, написанные на языке, обладающем дивной фонетикой.

Спасибо, музыка, за то,

Что ты меня не оставляешь,

Что ты лица не закрываешь,

Себя не прячешь ни за что.

Спасибо, музыка, за то,

Что ты единственное чудо,

Что ты, душа, а не причуда,

Что для кого-то ты ничто.

Спасибо, музыка, за то,

Чего и умным не подделать,

За то спасибо, что никто

Не знает, что с тобой поделать.

И буквально несколько слов самого поэта о творчестве и языке: «Поэзия так растворена в жизни, её так много, что иной раз кажется, что слов не хватает, чтобы выразить её на бумаге. Но русский язык богат чрезвычайно…

Мы говорим об экологии, переносим её на нравственность. Пора подумать об экологии нашего языка. О его сохранности. О его богатстве – в словарях и русской классике…

Русский язык для меня – как Библия для верующего».

Михаил Кукулевич читает и поёт стихи Владимира Соколова:

https://soundcloud.com/olganazarova/sets/spasibo-muzyka

Видеозапись к дню рождения В.Н. Соколова 18.04.2020, для Концерта из цикла «Приглашают члены жюри фестиваля «Очарование» https://youtu.be/LOEfapiZiA4

«Я люблю тебя, я думаю…» https://youtu.be/yi4S1Wes05Y

«В дни, когда рано темнеет…» https://youtu.be/RN7b1kIDd8Q

«А музыку я оставлял на потом…» https://youtu.be/F-4Ll4WEp5I

«Она души не приняла…» https://youtu.be/oAZO14zDRbo

«Вальс о родине» https://youtu.be/yH4Hye-WEvM

«Как страшно с тобой расставаться…» https://youtu.be/Zs-nh3yecRU

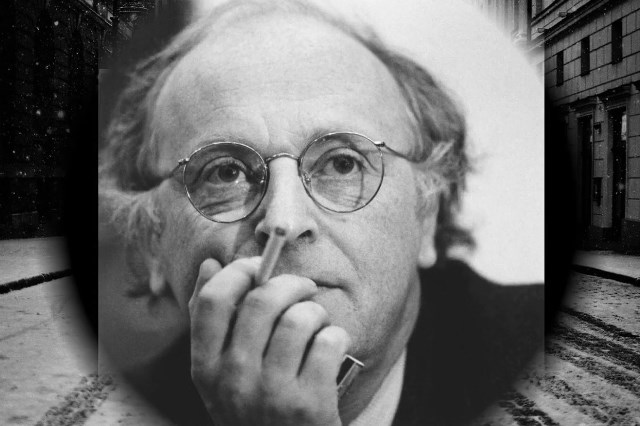

«А в Мойке, рядом с замком Инженерным, мы донную увидели траву…» Александр Кушнер

Вот эта донная трава почему-то никогда не давала мне покоя. Я её сразу же начинал видеть, осязать и обонять. Именно эту извивающуюся, как светло-зелёные змеи, в русле вытекающей из Фонтанки речки Мойки, которая когда-то звалась короче, по-чухонски, – Мья. И сразу же включалось не только зрение, но и обоняние – я жадно втягивал ноздрями этот речной, тинный запах, и сразу весь мой Город, единственный и прекрасный, вставал перед моим мысленным взором.

Александр Кушнер, работающий в русской поэзии более полувека, один из немногих посвящённых в глубинные её тайны, знает, как и чем воздействовать на читателя. Цель этого эссе – показать, как «работают» кушнеровские детали, как и чем они «цепляют» читательское внимание, проникая глубоко в душу.

Декабрьским утром чёрно-синим

Тепло домашнее покинем

И выйдем молча на мороз.

Киоск фанерный льдом зарос,

Уходит в небо пар отвесный,

Деревья бьёт сырая дрожь…

Это совершенно брейгелевская картина, которую можно и представить, и нарисовать.

…Мы дрогнем в тёмном переулке

На ленинградском сквозняке…

Точно, узнаваемо. Но для чего? Оказывается, всё это нужно поэту, чтобы совершить чудо возвращения красоты в наблюдаемый пейзаж:

И я усилием привычным

Вернуть стараюсь красоту

Домам, и скверам безразличным,

И пешеходам на мосту.

И пропускаю свой автобус,

И замерзаю, весь в снегу,

Но жить, покуда этот фокус

Мне не удался, не могу.

Очень точное, программное стихотворение. Да, поэзия нужна для поэзии, это так, но ведь сущность её – красота, а значит, сама жизнь, в которой она разлита.

Александр Семёнович живёт на шестом этаже вытянутого в длину дома в Калужском переулке родного Питера, совсем недалеко от Таврического сада и знаменитой Башни Вячеслава Иванова – одного из духовных центров Серебряного века. Да и всё его творчество, на мой взгляд, это бытование акмеизма, протянутое в наше время. Слову возвращаются его точность, первозданный смысл, вещность.

Каморка лифта тащится, как бы везёт в гору,

Скрипя; в сравненье с теми, кто живёт низко,

Я – горец, стадо коз мне завести впору,

Пасти над краем пропасти их, не боясь риска.

Всё – точно. Каждый раз, взбираясь в тесном лифте, чтобы увидеть хозяина квартиры, я вспоминаю эти строчки. И Катулла, который попал в свите наместника во Фригию, и мрачный срез бетонной шахты лифта. И всё это для того, чтобы распахнуть дверь навстречу свету, любовь к которому внушена людям ещё в других жизнях. И если за окном синеет родной город, это и есть счастье.

Скромная, точная, близкая к прозе, наполненная выверенными деталями, поэзия Александра Кушнера словно убеждает нас: жизнь прекрасна во всех её проявлениях – и оттого-то так тревожно за неё, так страшно потерять.

Смысл жизни – в жизни, в ней самой.

В листве, с её подвижной тьмой,

Что нашей смуте неподвластна,

В волненье, в пенье за стеной.

Но это в юности неясно.

Лет двадцать пять должно пройти.

Душа, цепляясь по пути

За всё, что высилось и висло,

Цвело и никло, дорасти

Сумеет, нехотя, до смысла.

Есть несколько устойчивых стереотипов в отношении творчества Кушнера. Надо сказать, что ни один из них действительности не соответствует. Вот, например, – в стихах поэта очень часто встречаются цитаты. «Цитатность» действительно ему присуща. Но видеть в этом «литературность» может только ум неглубокий. Во-первых, для поэта такого масштаба литература, ему современная, как и творчество предшественников, – факт жизни, судьбы, если хотите, источник глубинных переживаний. Во-вторых, и его собственное творчество впаяно намертво в исторический литературный процесс.

В стихотворении «Последний поэт» он отчётливо об этом говорит:

Что ни поэт – то последний. Потом

Вдруг выясняется, что предпоследний,

Что поднимается на волнолом

Вал, как бы прятавшийся за соседний,

С выгнутым гребнем и пенным хвостом.

……………………………………………

И, наконец:

Кроме живой, что змеится, клубясь,

В бедном отечестве, стыд многолетний,

Есть ещё очередь – прочная связь:

«Я», – говорю на вопрос: «Кто последний?»

Друг, не печалься, за мной становясь.

Или вот: Кушнер, мол, – поэт суховатый, закрытый, у него нет страстной любовной лирики. Да? Вы уверены?

Опровергну примером:

Ветер взбивает листву без устали.

Я ни с одною себя не чувствовал

Так хорошо, как с тобой: так плохо.

Или вот ещё:

– Не проси облегченья

от любви, его нет.

Поздней ночью – свеченье,

днём – сиянье и свет.

Что весной развлеченье,

тяжкий труд к декабрю.

Не проси облегченья

от любви, говорю.

А замечательное по лирическому накалу стихотворение «В поезде»?

Он плачет надо мной,

блестящий дождь глотая,

любовь мою бедой,

виной своей считая,

твердя: «Прости, не плачь», –

и сам в пылу внушенья,

как сердобольный врач,

нуждаясь в утешенье.

Не буду утомлять читателя далее, хотя примеры эти можно длить и длить. Одно из доказательств страстности его поэзии, несмотря на внешнюю строгость и сдержанность лексики, – стремление многих композиторов писать на эти стихи музыку. Сам Кушнер к таким попыткам относится сдержанно, ему трудно угодить. И понятно почему – его строгий, точный стихотворный строй не терпит приблизительности, он требует адекватного и такого же точного музыкального воплощения.

Любители разных экстремальных ощущений ставили порой Кушнеру в вину, что он-де далёк от действительности, что не интересуется политикой, что живёт в своём мире, и прочее, прочее. Тут надо сказать вот что. Когда Иосифа Бродского судили, Анна Ахматова сказала: «Какую рыжему биографию делают». Она имела в виду, что факты биографии увеличивают интерес к творчеству поэта. Да, что скрывать, часто возникает соблазн вывести творчество напрямую из биографии, из исторических обстоятельств и т.п. Однако этот метод работает не всегда, а иногда, если вспомнить о державинских пояснительных записках, и вообще уводит в сторону.

Что же касается Кушнера, то отсутствие явных, видимых всеми катаклизмов его биографии вовсе не означает, что их не было. Ведь столь тонко организованная субстанция, как первоклассный поэт, может вздрогнуть, прийти в движение от мельчайших тектонических сдвигов, никем, кроме него, не замеченных.

В конце концов, большая часть его творческой биографии приходится на советское время с его драконовской цензурой. Вот подаренная им автору этих строк книжка «Дневные сны», выпущенная Лениздатом в 1986 году. В ней – авторские правки. На странице 35-й в стихотворении «Всё гудел этот шмель, всё висел на краю у земли…» третья строка: «Как бухгалтер на пляже…» Рукой поэта «бухгалтер» исправлен на «полковник». И в самом деле – разве может советский полковник лежать, развалясь, на пляже? Никак не может. На странице 20-й строка «Уж не философа спросить ли нам какого?» – чётким авторским почерком написано: «Не Иоанна ли спросить нам Богослова». Умный поймёт.

Когда гнёт цензуры исчез, стало совершенно очевидно, что современность никогда и никуда не уходила из его стихов. Особенно это видно в таких сборниках, как «На сумрачной звезде» (1994), «Летучая гряда» (2000), «Кустарник» (2002), «Холодный май» (2005).

Нет дороги другой для уставшей от бедствий страны,

Как пойти, торопясь, по пути рассудительных стран.

Все другие дороги безумны, бездомны, страшны, –

Так я думаю, с книгой садясь на диван.

Рассужденья разумны мои – потому неверны.

И за доводом лезть надо в самый глубокий карман.

А в глубоком кармане, внутри пиджака, на груди, –

Роковая записочка, скомканный, смятый листок,

И слова полустёртые неразличимы почти,

И читать надо тоже не прямо её – между строк:

Будь что будет, а будет у нас впереди

То, чего ни поэт, ни философ не знает, ни Бог.

Каждый раз выбирает Россия такие пути,

Что пугается Запад, лицо закрывает Восток.

Всё понимает, всё видит этот умный человек, замечательный поэт, отдавший поэзии всю свою жизнь и, по счастью, и сейчас радующий нас великолепными, точными, очень нужными стихами. Иосиф Бродский сказал о нём: «Поэтика Кушнера, коротко говоря, поэтика стоицизма, и стоицизм этот тем более убедителен и, я бы добавил, заражающ, что он не результат рационального выбора, но суть выдох или послесловие невероятно напряженной душевной деятельности».

Если можно говорить о русской нормативной поэтической речи – то именно Александра Семёновича Кушнера и стоит вспомнить первым из современных поэтов.

Нерв его стихов, пронизывающий всё творчество насквозь, – это всепоглощающая любовь к жизни во всех её проявлениях и вместе с тем осознание непрочности человеческого бытия, хрупкости и быстротечности времени. Это понимание мировой истории и истории культуры как единого, взаимосвязанного целого, где важны и каждая деталь, и всякое имя.

Михаил Кукулевич читает и поёт стихи Александра Кушнера:

https://youtu.be/_Jo_iNOErgg

https://soundcloud.com/shcf9glbncqh/sets/ya-skazhu-tebe-gde-khorosho

«Взметнутся голуби гирляндой чёрных нот…» https://youtu.be/oVYV7V8LYjw

«Жить в городе другом…» https://youtu.be/JAEnnIAkTj8

«Ни страны, ни погоста не хочу выбирать…» Иосиф Бродский

Мог ли я во времена ещё совсем не такие далёкие, в конце 1980-х, например, представить себе, что мне, школьному преподавателю, разрешат провести урок по творчеству Иосифа Бродского? Нет, конечно. Но в этом уже не было политики, а была перегруженность школьной программы по литературе и всё сокращающиеся учебные часы по этому предмету.

И вот я стою перед одиннадцатиклассниками, доверие которых я уже сумел заслужить, и мучительно думаю, о чём я могу им рассказать за отпущенные мне 45 минут.

Может быть, о том, какое потрясающее впечатление, вплоть до озноба и мгновенных мурашек, произвели первые же его стихи на меня:

Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать.

На Васильевский остров

я приду умирать.

Твой фасад тёмно-синий

Я впотьмах не найду,

Между выцветших линий

На асфальт упаду.

Или как завораживали ритмика и образы поэмы «Шествие»:

Волнение чернеющей листвы,

волненье душ и невское волненье,

и запах загнивающей травы,

и облаков белёсое гоненье,

и странная вечерняя тоска,

живущая и замкнуто и немо,

и ровное дыхание стиха,

нежданно посетившее поэму

в осенние недели в октябре, –

мне радостно их чувствовать и слышать,

и снова расставаться на заре,

когда светлеет облако над крышей

и посредине грязного двора

блестит вода, пролившаяся за ночь.

Люблю тебя, рассветная пора,

и облаков стремительную рваность

над непокрытой влажной головой,

и молчаливость окон над Невой,

где все вода вдоль набережной мчится

и вновь не происходит ничего,

и далеко, мне кажется, вершится

мой Страшный Суд, суд сердца моего.

Предыдущее стихотворение написано в 1962 году, поэма «Шествие» – осенью 1961-го, а в декабре 1961-го – замечательный, посвящённый старшему другу Евгению Рейну «Рождественский романс» («Плывёт в тоске необъяснимой //среди кирпичного надсада //ночной кораблик негасимый //из Александровского сада»).

Поэту 22 года, он талантлив, полон сил, его окружают замечательные друзья-поэты, его заметила и оценила Анна Андреевна Ахматова, а через два года – арест и суд. Увы, не Страшный Суд его сердца, а самый бесчеловечный, неправедный, советский. За что, почему, как можно? Можно, можно – судят за тунеядство: по Указу Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за тунеядство». Ибо писать стишки, переводить – это не работа. О суде над Бродским, позорном приговоре, о его высылке в деревню Норенская, где он благодаря поднявшейся волне возмущения и заступничеству С.Я. Маршака, А.А. Ахматовой, Д.Д. Шостаковича и других честных людей, провёл всё же не пять, а «всего» полтора года, можно сейчас прочесть и в Интернете, и в печати. Не будем повторяться – это наш всемирный позор, и смыть его уже не удастся. Да, вот такая у нас страна, в своём роде единственная в мире.

Я в 1964 году после института работал врачом на далёком Сахалине, но друзья присылали мне питерские газеты, из которых я с тоской и недоумением узнавал о происходившем позорном судилище.

Самое мерзкое, что власть продолжала мстить одному из лучших своих поэтов, уже выдворив его из страны в 1972 году. Когда в 1978 году он перенёс операцию на сердце и медики попросили, чтобы родители Иосифа Александровича приехали выхаживать сына после неё, им категорически, весьма цинично в этом отказали, унизившись до обыкновенного вранья: Бродский якобы не в Штатах вовсе, а в Израиле, в Штатах вам делать нечего, а в Израиль – пожалуйста, только насовсем. А ведь в его заболевании, в том, что он ушёл из жизни в 55 лет, власти и повинны – первый сердечный приступ настиг его в тюрьме, спустя две недели после ареста.

И вот вопрос, на который можно дать неоднозначный ответ: а всё же за что судили великого русского поэта? Невиновен ли он был? Или всё-таки вина была? Перед своими читателями, перед русской поэзией Иосиф Бродский не провинился ни в чём. Напротив, он составил её славу, о чём косвенно говорит и присуждённая ему в 1987 году Нобелевская премия. Так в чём же его вина и перед кем? Его вина очевидна и состоит в том, что он осмелился быть свободным и декларировать эту свободу в несвободной стране. Вот и всё. Он был виноват перед наглой судьёй Савельевой, перед подонком Лернером, который инициировал весь процесс, перед правлением Ленинградского Союза писателей, пошедшим на поводу у недобросовестных людей. Он своим существованием, конечно же, отрицал существование и лернеров с савельевыми, и прочего сброда. И сейчас стенограммы этого позорного судилища читать без омерзения нельзя.

Единственные места, вызывающие восхищение – это реплики и замечания самого поэта, уверенного, что он работает во славу русского языка и в этом качестве обязательно будет присутствовать в русской литературе. Этот 24-летний молодой совсем человек точно знал себе цену. И мы можем только порадоваться – не за него, за себя в первую очередь, – что так и случилось, что стихи и эссеистика Бродского нам доступны в полном объёме, что они – наше достояние, часть нашей души, часть, воспитывающая и развивающая душу.

Хочу предложить вашему вниманию выдержки из Нобелевской лекции, прочитанной им в 1987 году:

«Если искусство чему-то и учит (и художника – в первую очередь), то именно частности человеческого существования… Произведение искусства – литература в особенности и стихотворение в частности – обращается к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников, отношения. За это-то и недолюбливают искусство вообще, литературу в особенности и поэзию в частности, ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической необходимости. Ибо там, где прошло искусство, где прочитано стихотворение, они обнаруживают на месте ожидаемого согласия и единодушия – равнодушие и разноголосие, на месте решимости к действию – невнимание и брезгливость».

Оборвём цитату. Вам всё понятно, мои уважаемые читатели? Ну как же можно было не попытаться такого человека обезголосить, не попытаться заставить замолчать? Остаётся только «восхищаться» проницательностью его гонителей, сумевших всё это разглядеть в творчестве совсем ещё молодого человека. Он своим творчеством пытался, и небезуспешно, мешать им управлять толпой. То, что он таких задач не ставил, вины его в их глазах не уменьшало.

Итак, продолжим:

«Великий Баратынский, говоря о своей Музе, охарактеризовал ее как обладающую «лица необщим выраженьем». В приобретении этого необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования, ибо к необщности этой мы подготовлены уже как бы генетически. Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит прежде всего в том, чтоб прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь».

Да, конечно, это говорит уже не юный поэт, а 47-летний зрелый человек, выстрадавший всею своею жизнью право на своё мнение, с которым невозможно не согласиться. В юности он не боролся с государством – он его попросту старался не замечать. В 1987 году государство то уже агонизировало, а поэт, напротив, был в самом зените славы и творческой зрелости. Но государство получило то, что хотело.

«Язык и, думается, литература – вещи более древние, неизбежные и долговечные, нежели любая форма общественной организации… До тех пор, пока государство позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература имеет право вмешиваться в дела государства. Политическая система, форма общественного устройства, как всякая система вообще, есть по определению форма прошедшего времени, пытающаяся навязать себя настоящему (а зачастую и будущему), и человек, чья профессия язык, – последний, кто может позволить себе позабыть об этом».

Эта изумительная, полная глубоких мыслей речь воистину достойна великого поэта. А Бродский, как бы мы сейчас ни относились к его творчеству, вполне достоин этого названия, хотя бы по тому влиянию, которое он оказал на русский язык, по той всеохватности, с которой он вводил этот язык в свои произведения.

Его жизненный путь – от мальчишки, ушедшего из школы после седьмого класса и получившего при помощи неустанного самообразования знания, позволившие ему стать профессором, преподавателем престижнейших американских вузов, лауреатом Нобелевской премии и (я в этом усматриваю особую горькую иронию) почётным гражданином Санкт-Петербурга – пример, конечно, пусть и недостижимый, но, согласитесь, вдохновляющий.

Вы помните стихотворение, с которого я начал эту главу? Приведём его полностью.

Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать.

На Васильевский остров

я приду умирать.

Твой фасад тёмно-синий

я впотьмах не найду,

между выцветших линий

на асфальт упаду.

И душа, неустанно

поспешая во тьму,

промелькнёт над мостами

в петроградском дыму,

и апрельская морось,

над затылком снежок,

и услышу я голос:

— до свиданья, дружок.

И увижу две жизни

далеко за рекой,

к равнодушной отчизне

прижимаясь щекой,

– словно девочки-сёстры

из непрожитых лет,

выбегая на остров,

машут мальчику вслед.

Напомним, что эти строки были написаны, когда Бродскому было 22 года. Он не мог тогда предвидеть, что умрёт в Нью-Йорке, а упокоится через год после этого на кладбище Сан-Мигель в полюбившейся ему Венеции, которую он так любил посещать на исходе зимы, в феврале. Не из-за какой-то особой любви к венецианской слякоти, а просто потому, что это совпадало с его университетскими каникулами, потому что в это время там было дешевле и не очень опустошало его не такой уж богатый карман, а ещё потому, что город в это хмурое время прекрасно пустынен.

И мне, стоящему одиноко над его последним приютом, пришли в голову строчки, которые я позволю себе, вопреки собственным правилам, пустить на эти страницы:

Вслед за Бродским Венецию я в феврале посетил.

О, февраль, чёрный плакальщик синих бездонных чернил!

Погребальной гондолы тугой и размеренный ход.

Положи пятаки мне на веки, нежадный народ.

По воде, по траве, по воде, по траве, по траве…

Жаль, гондола плывёт не по серой, свинцовой Неве,

И не остров Васильевский к нам из тумана встаёт,

И гребец погребальную песнь не на русском поёт.

И не всё ли равно, на какой широте, долготе –

На чужбине житьё унизительней смерти стократ.

Этой мыслью банальной утешиться был бы я рад,

Рай, тем более, не в небесах, – он на чистом листе.

Но из бездны времён шепоток: подождём, подождём…

И Венеция сыплет в лицо погребальным дождём.

«В Рождество все немного волхвы…» (24 декабря 1971 года) – стихи И. Бродского; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: https://youtu.be/jAQb2QUvF0Y

«Волхвы забудут адрес твой…» (1 января 1965 года) – стихи И. Бродского; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: https://youtu.be/CizbbUyvp9c

«Да не будет дано…» (Стансы городу) – стихи И. Бродского; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: https://youtu.be/s65v_twBqIY

Послесловие

Уважаемый читатель! Этого текста никогда не было бы, если бы автор, находившийся в далёкой сибирской поездке с потомками декабристов, не встретился в ней с замечательным человеком – заслуженным учителем РФ Юрием Ивановичем Россихиным, директором ЦО ГБОУ «Феникс» №1666 ВАО г. Москва. Именно Юрий Иванович пригласил меня работать в эту школу, где я помогаю учителям литературы, читая детям разработанный мною курс «История русской поэзии». Основа этого курса – на страницах этой книжки. Мне помогают в работе как благожелательное отношение учителей – Елены Викторовны Куваевой, Елены Владимировны Ключниковой, Татьяны Ивановны Максимовой, Константина Кислицына – и заинтересованное взаимодействие с ними, так и длительные занятия авторской песней. Именно написанный в своё время большой цикл романсов на стихи русских поэтов, многочисленные концерты и радиопередачи, где я не только пою стихи любимых авторов, но и рассказываю о них зрителям и слушателям, позволяют мне ориентироваться в материале. Впрочем, эта тема воистину неисчерпаема.

На своих уроках я стараюсь соединить, где это возможно, судьбу и творчество, находить болевые точки, вводить творчество поэта в исторический аспект. Музыка помогает мне возвращать эмоциональное наполнение стихам, написанным достаточно давно, возрождать интерес к их авторам.

Только так можно добиться того, чтобы учащиеся понимали, насколько животрепещущее дело – русская поэзия, лучшая и самая совершенная часть родного языка.

Михаил Кукулевич

2009 – 2010

——————— оОо ———————-