(11.11.1939 – 25.09.2020)

Ленинградец, врач-педиатр, поэт, прозаик, эссеист, бард, член Союза писателей Москвы, автор восьми поэтических книг: «Прогулки по Питеру» (1999), «Сон разума» (2003), «Лирика» (2005), «Возвращение к себе» (2006), «Путешествие во сне» (2010), «День за днём» (в 2-х книгах, 2012), «Из плена немоты» (2014), «В граде вечного ненастья» (2015) и трёх книг прозы: «Весёлые и грустные записки детского врача» (2010), «Арабелла» (2011), «Я смотр назначаю» (2013). Автор более четырёхсот песен на свои стихи и стихи русских поэтов 18-21 вв. Создатель серии концертных программ «Три века русской поэзии».

Эссе из первой части книги Михаила Кукулевича «Я смотр назначаю» — «Поэзия и жизнь. Заметки о русских поэтах (Пути русской лирики)» часть 2.

Содержание

«Кто за бокалом не поёт…». Николай Языков

Осенью 1824 года Пушкин из Михайловского пишет своему другу и тригорскому соседу Алексею Вульфу в Дерпт:

Здравствуй, Вульф, приятель мой!

Приезжай сюда зимой,

Да Языкова поэта

Затащи ко мне с собой…

Запируем уж, молчи!

Чудо – жизнь анахорета!

В Троегорском до ночи,

А в Михайловском до света…

А самому Языкову, о котором ему Алексей Вульф, что называется, прожужжал все уши, он посылает такие стихи:

Я жду тебя. Тебя со мною

Обнимет в сельском шалаше

Мой брат по крови, по душе,

Шалун, замеченный тобою;

И муз возвышенный пророк,

Наш Дельвиг всё для нас оставит,

И наша троица прославит

Изгнанья тёмный уголок.

Прославить «изгнанья тёмный уголок» им удалось летом 1826 года. Если вы побываете в Святых Горах, обязательно посетите Тригорское, место, где Пушкину и его друзьям было тепло и уютно. В парке у самой Сороти вы увидите восстановленное зданье баньки, где они собирались, пили вино, читали стихи. Всё было так, как и предполагалось. Языков и Пушкин подружились и дружили до конца.

И это несмотря на то, что по-разному смотрели на творчество. Языков, законченный романтик, настороженно относился к реалистической поэзии своего друга, «Евгения Онегина» не принял вовсе, исключение делал только для «Бориса Годунова» и для «Арапа Петра Великого».

А Пушкин, наоборот, очень положительно относился ко всему, что делал друг, восхищался огнём и силой его языка, говорил, что слог его твёрдый, ясный и полон смысла. Он всегда был рад сотрудничать с ним, говорил, что на Языкова надеется, как на скалу.

Николай Михайлович Языков пережил своего великого друга – он умер в 1847 году, через десять лет после гибели Пушкина. Последние годы много болел, мрачнел, почти раскаивался в своём вольнолюбивом творчестве. Но таким его Пушкин не знал. Он знал весёлого, жизнерадостного дерптского вечного студента (Языков учился в Дерпте семь лет, но так и не кончил курса), автора многочисленных жизнерадостных, мускулистых, певучих стихов – настолько певучих, что только что написанные стихи эти тут же начинали распеваться на улицах университетского города Дерпта.

Не счесть композиторов, которые писали на них музыку – это и неизвестные композиторы-студенты Дерптского университета, и Алябьев, и Даргомыжский, и Вильбоа, и Направник, и Танеев, и многие другие. Почему? Да разве можно не спеть такие вот строчки?

Кто за бокалом не поёт,

Тому не полная отрада:

Бог песен богу винограда

Восторги новые даёт.

Слова святые «пей и пой!»

Необходимы для пирушки.

Друзья! где арфа подле кружки,

Там бога два – и пир двойной!

Так ночью краше небеса

При ярком месяца сияньи;

Так в миловидном одеяньи

Очаровательней краса.

Кто за бокалом не поёт,

Тому не полная отрада:

Бог песен богу винограда

Восторги новые даёт!

Или вот ещё. Оно называется «Гимн». И с каким же блеском и юмором написано! Недаром А.С. Пушкин так всегда защищал автора этих стихов – за искромётную лёгкость стиля, за свет и жизнерадостность, исходящие от них.

ГИМН

Боже! вина, вина!

Трезвому жизнь скучна.

Пьяному рай!

Жизнь мне прелестную

И неизвестную,

Чашу ж не тесную,

Боже, подай!

Пьянства любителей,

Мира презрителей

Боже, храни!

Души свободные,

С Вакховой сходные,

Вина безводные

Ты помяни!

Чаши высокие

И преширокие,

Боже, храни!

Вина им цельные

И неподдельные!

Вина ж не хмельные

Прочь отжени!

Пиры полуночные,

Зато непорочные,

Боже, спасай!

Студентам гуляющим,

Вино обожающим,

Тебе не мешающим,

Ты не мешай!

Около сорока его стихов дошло до нас в виде песен. Это много. Наверное, есть все основания считать Языкова первым русским бардом. Самая знаменитая из всех: «Нелюдимо наше море», музыку к этим стихам написал композитор Константин Вильбоа. Какие мощные, наполненные романтикой борьбы слова!

Жизнь же его, увы, романтичной не назовёшь. Долгая безответная любовь к Сашеньке Воейковой (в девичестве Протасовой, родной сестре Маши Протасовой, возлюбленной В. Жуковского), тяжёлая болезнь в последние годы жизни, которые он провёл за границей, пытаясь вернуть утраченное здоровье, превращение из романтика в человека реакционных взглядов. Всё это так.

Но откроешь любой сборник его стихов, и такая оттуда дохнёт сила, свежесть, мощь и радость жизни, что обо всём этом не хочется и вспоминать.

Там, за далью непогоды,

Есть блаженная страна;

Не темнеют неба своды,

Не проходит тишина.

Но туда выносят волны

Только сильного душой!..

Смело, братья, бурей полный

Прям и крепок парус мой!

Николай Языков «Боже! вина, вина!..»; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич:

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879090-N-Yazykov—Bozhe-vina-vina.html

Николай Языков «Кто за бокалом не поёт…»; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич:

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879094-N-Yazykov—Kto-za-bokalom-ne-poet.html

Николай Языков «Разгульна, светла и любовна…»; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич:

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879115-N-Yazykov-Razgulna-svetla-i-lyubovna.html

«Созвучие ума и сердца». Дмитрий Веневитинов

В Кривоколенном переулке в Москве и сейчас можно увидеть дом с двумя мемориальными досками. Одна – с именем Д. Веневитинова, вторая рассказывает о том, что в 1826 году Пушкин читал здесь «Бориса Годунова». Мы могли бы заметить, что нужна ещё одна доска – в этом доме жил замечательный русский поэт и бард Александр Галич.

Но вернёмся в начало XIX века. Жизнь Веневитинова коротка даже по тем меркам: он родился в 1805 году, а в 1827-м его не стало. Всего двадцать два года было отпущено этому талантливому человеку, наделённому от природы разнообразными способностями: он имел глубокий философский ум, был поэтом, художником, музыкантом. И он был очень красивым юношей, самым, пожалуй, красивым поэтом нашей поэзии.

Всё, казалось, само идёт в руки, все феи принесли свои дары. Кто знает, что было бы, проживи он хотя бы ещё несколько лет. Но судьба решила именно так. Двадцать два года – и нелепая смерть от простуды: будучи приглашён на бал, он выбежал во фраке на улицу, простудился, и стремительно развившаяся давняя болезнь лёгких унесла его на тот свет.

Что осталось? Несколько десятков прекрасных стихов. Недописанный роман. Несколько статей, одна из которых посвящена главе «Евгения Онегина». Пушкин считал её едва ли не единственной заслуживающей внимания. Они, кстати, приходились друг другу четвероюродными братьями по материнской линии. Пушкин приглашал Веневитинова на все свои московские чтения «Бориса Годунова», очень внимательно к нему присматривался.

Веневитинов, по сути, был философом, пишущим стихи. От философии он ждал того, что она сумеет привести все науки к общему знаменателю. Он объединил своих друзей в Общество любомудров. Их философским богом был Шеллинг. В число любомудров входил и юный Тютчев, уехавший скоро за границу. А ещё Алексей Хомяков, Иван Киреевский, Владимир Одоевский, Степан Шевырёв – блестящая плеяда! Приходил к ним и Вильгельм Кюхельбекер, и журналист, будущий издатель «Московского телеграфа», Николай Погодин.

То были годы, когда романтизм в искусстве одерживал победу за победой, и была надежда, что искусство вообще, и поэзия в частности, как высшее проявление человеческого духа, способно составить истинное знание о человеке и природе. Поэтому искусству придавалось такое большое значение.

Один из посетителей собраний любомудров писал: «В самом деле, никогда не было между нами и речи о современных сплетнях, о спекуляции на литературу и жизнь, ни даже о том, как сделать свою карьеру. Никто и не думал, что он будет и как пойдёт по тернам жизни. Зато умственная, идеальная жизнь, исследование вечных задач мира были в особенном разгаре».

Вот, например, глубокой философией проникнутое размышление совсем ещё юного человека о жизни, о её быстротечности, о смене идеалов:

Сначала жизнь пленяет нас:

В ней всё светло, всё сердце греет

И, как заманчивый рассказ,

Наш ум причудливый лелеет.

Кой-что страшит издалека, –

Но в этом страхе наслажденье:

Он веселит воображенье,

Как о волшебном приключенье

Ночная повесть старика.

Но кончится обман игривой!

Мы привыкаем к чудесам.

Потом – на всё глядим лениво,

Потом – и жизнь постыла нам:

Её загадка и завязка

Уже длинна, стара, скучна,

Как пересказанная сказка

Усталому пред часом сна.

Этот союз был образцом духовной общности людей, ищущих истину совместно. Они были равны, но первым среди равных был он, Дмитрий Веневитинов, счастливо сочетавший в себе такие разнообразные таланты. С лёгкой руки друга Пушкина, Соболевского, их прозвали «архивными юношами», поскольку почти все они служили в московском архиве министерства иностранных дел. Служба эта была очень полезна для их деятельности, ибо знакомила с русской историей. Помните седьмую главу «Евгения Онегина»? Вот там они как раз и увековечены. А есть ещё знаменитые «Русские ночи» В. Одоевского, где запечатлены их беседы.

Вот как писал этот совсем ещё молодой человек:

Недаром шампанское пеной играет,

Недаром кипит чрез края:

Оно наслажденье нам в душу вливает

И сердце нам греет, друзья!

Оно мне внушило предчувствье святое!

Так! счастье нам всем суждено:

Мне – пеною выкипеть в праведном бое,

А вам – для свободы созреть, как вино!

Писано это было в 1825 году, в «святом предчувствье» декабрьского восстания. Сам Веневитинов в нём никак не участвовал, но друзья среди декабристов у него, конечно же, были. Да и воззрения были схожими. В 1826 году, измученный неразделённой любовью к З. Н. Волконской и в надежде продвинуться по службе, чтобы иметь более обширное поле деятельности, Веневитинов уезжает в Петербург. Так случилось, что с ним, под видом его слуги, поехал француз Воше, который незадолго перед этим сопровождал в Сибирь жену декабриста, Каташу Трубецкую. Веневитинов вместе с Воше были арестованы и допрошены. На допросе Веневитинов заявил, что, хотя он и не состоял в декабристском обществе, но «мог легко принадлежать ему». Через несколько дней его освободили, но всё это нанесло ему неизгладимую душевную травму.

Когда он умирал, друзья, согласно его завещанию, надели на его палец перстень, подаренный Зинаидой Волконской и воспетый им в стихах:

Ты был отрыт в могиле пыльной,

Любви глашатай вековой,

И снова пыли ты могильной

Завещан будешь, перстень мой.

Но не любовь теперь тобой

Благословила пламень вечной

И над тобой, в тоске сердечной,

Святой обет произнесла;

Нет! дружба в горький час прощанья

Любви рыдающей дала

Тебя залогом состраданья…

Сейчас перстень этот, снятый с руки поэта при перенесении праха его в 1930 году, хранится в Государственном литературном музее, в Москве.

Но вот что интересно. Образ Веневитинова, этого настоящего романтического героя, долго ещё тревожил поэтов. Чуть ли не двадцать человек написали стихи в его память. Друзья же помнили о нём до самой своей смерти. Они были уверены, что, живи Веневитинов долго, и русская поэзия, как и русская философская мысль, достигла бы большего развития. Кто знает? История сослагательного наклонения не терпит.

Прочтём напоследок:

К тебе, о чистый дух, источник вдохновенья,

На крылиях любви несётся мысль моя:

Она затеряна в юдоли заточенья,

И всё зовёт её в небесные края.

Но ты облёк себя в завесу тайны вечной:

Напрасно силится мой дух к тебе парить.

Тебя читаю я во глубине сердечной,

И мне осталося надеяться, любить.

Греми надеждою, греми любовью, лира!

В преддверьи вечности греми его хвалой!

И если б рухнул мир, затмился свет эфира

И хаос задавил природу пустотой, –

Греми! Пусть сетуют среди развалин мира

Любовь с надеждою и верою святой!

Автору этих строк было всего девятнадцать лет.

Дмитрий Веневитинов «Недаром шампанское пеной играет…»; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич:

https://olga-nazaro2010.kroogi.com/ru/content/3775532-Nedarom-shampanskoe—D-Venevitinov.html

Дмитрий Веневитинов «Сначала жизнь пленяет нас…»; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич:

https://olga-nazaro2010.kroogi.com/ru/content/3775549-Snachala-zhizn-plenyaet-nas—D-Venevi.html

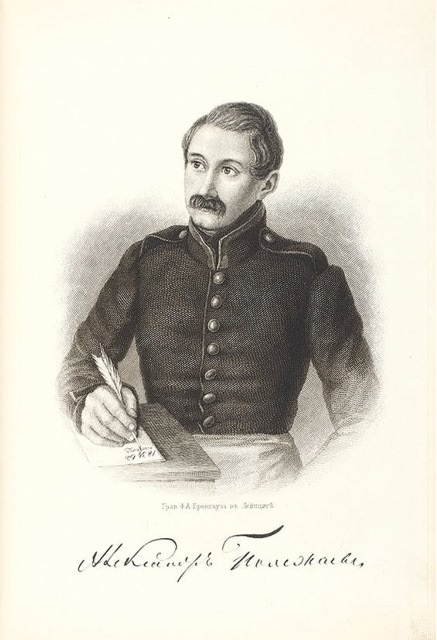

«Вся жизнь моя – гроза». Александр Полежаев

Если слова и впрямь материальны и высказанные мысли имеют обыкновение сбываться, то не Вильгельм ли Кюхельбекер, написавший: «Горька судьба поэтов всех племён// Тяжеле всех судьба казнит Россию», – виноват и в судьбе поэта Александра Полежаева, которому судьба дала всего-то две недели относительного покоя и счастья? На большее её не хватило. Ну, это, конечно, всего лишь горькая шутка.

У судьбы, выпавшей на его долю, несколько конкретных виновников – обстоятельства его рождения, император Николай Павлович Романов и он сам, студент, а затем и выпускник Московского университета Александр Иванович Полежаев, талантливый, озорной и вольнолюбивый Сашка, пьяница и дебошир.

Итак, рассмотрим эти обстоятельства подробнее. Начнём, как и полагается, с рождения. Александр Иванович был незаконнорождённым. Его отец, богатый пензенский помещик Л. Н. Струйский, прижил его от дворовой девки Аграфены. Вы скажете, эка невидаль! Ведь вот и Василий Андреевич Жуковский был сыном помещика и пленной турчанки. Так и великому Жуковскому обстоятельство сие попортило немало крови, а для нашего героя оказалось попросту роковым. В начале 1805 года его мать была фиктивно выдана замуж за купеческого сына Ивана Полежаева. Но уже через три года, в 1808-м, отец его бесследно исчезает, а в 1810-м, когда Саше едва исполнилось 5 лет, умирает мать. Мальчик остаётся сиротой, его отдают на воспитание тётке, младшей сестре матери Анне.

Нельзя сказать, чтобы родной отец вовсе не заботился о сыне. Пытался. Поместил в частный пансион, дал денег на обучение вольнослушателем на словесном отделении Московского университета. Но, убив в пьяном угаре крепостного, отправился на каторгу в Сибирь. В результате этого удара судьбы учение в университете растянулось с трёх до шести лет, и окончить его Александру удалось только благодаря материальной помощи одного из дядьёв. Но вот университет окончен, а вместе с его окончанием Александр Полежаев получает право на личное дворянство. На дворе 1826 год.

И тут судьба вновь показывает свой скверный нрав. В Москву после подавления восстания декабристов, суда над ними и казни основных заговорщиков приезжает на коронацию Николай I. Он полон желания и политической воли искоренять крамолу везде и всюду. Как всегда, находятся люди, желающие ему в этом помочь. Жандармский полковник И. П. Бибиков делает донос на Московский университет. В качестве самого весомого аргумента в пользу доказательства повреждения нравов и пагубного свободомыслия, царящего в этом учебном заведении, приводится поэма в стихах Александра Полежаева – «Сашка». Написанная в 1825-1826 годах, поэма, живописующая в непринуждённых, весёлых и откровенных красках быт московского студенчества, шаржирующая несколько пушкинского «Онегина», была далека от строгих нравственных канонов. И священникам в ней досталось, и властям университетским. Одним словом, свободомыслием попахивали эти мгновенно разлетевшиеся по Москве строчки. Свободомыслие! Что ещё могло подействовать на молодого императора, только что расправившегося с участниками восстания на Сенатской площади и переполненного сознанием собственного великого предназначения? Тут уж не до юмора.

Полежаева, уже не студента, выпускника, подняли ночью с постели и поставили пред грозные царственные очи. Министр просвещения, попечитель Московского учебного округа и ректор университета составляли грозную свиту. «Читай!» – приказал царь. Пересохшим голосом, смущаясь, пытаясь пропускать наиболее фривольные куски, Полежаев начал читать. И с окончанием чтения кончилось и его хрупкое благополучие. Заплатил он за эту поэму двенадцатью годами солдатчины, то есть всей оставшейся своей жизнью. Только перед самой его смертью царь даровал ему офицерский чин и запоздалое прощение. Умирающего Полежаева на сутки перевели в офицерскую палату. Вот и вся жизнь, 34 года которой вполне укладываются в привычный для России XIX столетия поэтический век. Это был 1838 год, как раз между Пушкиным и Лермонтовым, который много взял от нашего поэта. В его творчестве, особенно в том, что касается Кавказской войны, многие темы берут своё начало из творчества Александра Полежаева. Полежаев повлиял и на творчество Некрасова – ведь он был первым поэтом-разночинцем, противопоставившим себя дворянской поэзии.

Если подходить формально, то поэта никто не убивал, он погубил себя сам пьянством. Ослабленный алкоголем организм стал лёгкой добычей для туберкулёза, который и свёл его окончательно в могилу. Вёл бы себя благоразумнее, согласился бы стать придворным поэтом – глядишь, всё и обошлось бы. Но нет. Вот на войне, на которой он находился около трёх лет, Полежаев был настоящий герой – и к наградам не раз представлялся. Впрочем, царь ни разу ходатайства эти не удовлетворил.

А в мирной жизни воинская муштра была для вольнолюбивого поэта невыносимой – он срывался, убегал, уходил в запой. Его наказывали, он снова срывался. Но… продолжал писать стихи, переводил. Вышла его книжка стихов, он стал известен, что, впрочем, никак не улучшило его положения. Вспоминается тут и судьба Евгения Баратынского, и Лермонтова того же. Любила и ценила официальная Россия своих поэтов. Любила до смерти.

Но хотелось бы закончить это небольшое эссе чем-нибудь светлым. Любовью, например. А что! Целых 14 дней счастья, пусть и неполного, отпущено было нашему герою.

И вот ирония судьбы. Невольным (а может быть, и вполне осознанным, кто знает) виновником этого подарка судьбы был тот самый жандармский полковник Бибиков, чей донос в своё время поэта и погубил. То ли он действительно проникся сочувствием к своей жертве, то ли не оставил мысли заставить талантливого поэта служить власти, но он отпросил унтер-офицера Полежаева под своё поручительство в отпуск и предложил ему провести его в кругу своей семьи.

Было лето 1834 года. Бибиковы отдыхали в селе Ильинское, в имении их родственника графа Александра Ивановича Остермана, отстоящем от Москвы на 17 вёрст. Туда-то Бибиков и привёз опального поэта.

Сохранились прекрасные воспоминания дочери полковника Екатерины Бибиковой-Раевской. Она, молодая девушка, была пленена огнём, горевшим в глазах поэта, да и остальных членов семьи он просто очаровал. Ему было хорошо и покойно в этой разом полюбившей его семье впервые за много лет. Екатерина, учившаяся живописи, оставила нам его портрет, обладающий большим сходством с оригиналом.

И поэт, и девушка прекрасно понимали, что будущего у их отношений нет, но что им будущее – они жили настоящим. К сожалению, 15 дней – слишком короткий срок, и когда они кончились, полковник Бибиков, человек военный и проникнутый духом воинской дисциплины насквозь, настоял на возвращении Полежаева в полк. Тот повиновался, однако по дороге сбежал в последний раз. Запил, наверное. Хотя куда убежишь от судьбы! Когда он вернулся в полк, дело замяли, но здоровье поэта было уже на грани полного разрушения. Он заболел чахоткой, и через несколько лет его не стало. Несмотря на то, что умер он офицером, друзья, желавшие его похоронить, с трудом отыскали тело его в госпитальном подвале под горой трупов, изъеденное крысами.

Осталось прекрасное стихотворение, посвящённое Екатерине Бибиковой.

Вот оно:

ЧЁРНЫЕ ГЛАЗА

О грустно мне!.. Вся жизнь моя – гроза!

Наскучил я обителью земною!

Зачем же вы горите предо мною,

Как райские лучи пред сатаною,

Вы – чёрные волшебные глаза?

Увы! Давно печален, равнодушен,

Я привыкал к лихой моей судьбе,

Неистовый, безжалостный к себе,

Презрел её в отчаянной борьбе

И гордо был несчастию послушен!..

Старинный раб мучительных страстей,

Я испытал их бремя роковое;

И буйный дух, и сердце огневое –

Я всё убил в обманчивом покое,

Как лютый враг покоя и людей!

В моей тоске, в неволе безотрадной

Я не страдал, как робкая жена:

Меня несла противная волна,

Несла на смерть – и гибель не страшна

Казалась мне в пучине беспощадной.

И мрак небес, и гром, и чёрный вал

Любил встречать я с думою суровой,

И свисту бурь, под молнией багровой,

Внимать, как муж, отважный и готовый

Испить до дна губительный фиал.

И, погрузясь в преступные сомненья

О цели бытия, судьбу кляня,

Я трепетал, чтоб истина меня,

Как яркий луч, внезапно осеня,

Не извлекла из тьмы ожесточенья.

Мне страшен был великий переход

От дерзких дум до света провиденья;

Я избегал невинного творенья,

Которое б могло, из сожаленья,

Моей душе дать выспренний полёт.

И вдруг оно, как ангел благодатный…

О нет! Как дух карающий и злой,

Светлее дня, явилось предо мной

С улыбкой роз, пылающих весной

На мураве долины ароматной.

Явилось… Всё исчезло для меня:

Я позабыл в мучительной невзгоде

Мою любовь и ненависть к природе,

Безумный пыл к утраченной свободе

И всё, чем жил, дышал доселе я…

В её очах, алмазных и приветных

Увидел я с невольным торжеством

Земной эдем!.. Как будто существом

Других миров, как будто божеством

Исполнен был в мечтаниях заветных.

И дева-рай, и дева-красота

Лила мне в грудь невыразимым взором

Невинную любовь с таинственным укором,

И пела в ней душа небесным хором:

«Люби меня… и в очи, и в уста

Лобзай меня, певец осиротелый,

Как мотылёк лилею поутру!

Люби меня, как милую сестру,

И снова я и к небу, и к добру

Направлю твой рассудок омертвелый!»

И этот звук разгаданных речей,

И эта песнь души её прекрасной,

В восторге чувств и неги сладострастной,

Гремели в ней, волшебнице опасной,

Сверкали в зеркале её очей!..

Напрасно я мой гений горделивый,

Мой злобный рок на помощь призывал:

Со мною он как друг изнемогал,

Как слабый враг пред мощным трепетал, –

И я в цепях пред девою стыдливой.

В цепях!.. Творец!.. Бессильное дитя

Играет мной по воле безотчётной,

Казнит меня с улыбкой беззаботной,

И я как раб влачусь за ним охотно,

Всю жизнь мою страданью посвятя!..

Но кто она, прелестное созданье?

Кому любви, беспечной и живой,

Приносит дар, быть может, роковой?

Увы! Где тот, кто девы молодой

Вопьёт в себя невинное дыханье?..

Гроза и гром!.. Ужель мои уста

Произнесут убийственное слово?

Ужели всё в подсолнечной готово

Лишить меня прекрасного земного?..

Так! Я лишён, лишён – и навсегда!..

Кто видел тёрн, колючий и бесплодный,

И рядом с ним роскошный виноград?

Когда ж и где равно их оценя́т

И на одной гряде соединят?..

Цветёт ли мирт в Лапландии холодной?

Вот жребий мой! Благие небеса!

Быть может, я достоин наказанья;

Но я с душой – могу ли без роптанья

Сносить мои жестокие страданья?

Забуду ль вас, – о чёрные глаза?

Забуду ль те бесценные мгновенья,

Когда с тобой, как друг, наедине,

Как нежный друг, при солнце и луне

Я заводил беседы в тишине

И изнывал в тоске, без утешенья!

Когда между развалин и гробов

Блуждали мы с унылыми мечтами,

И вечный сон над мирными крестами,

И смерть, и жизнь летали перед нами,

И я искал покоя мертвецов,–

Тогда одной рассеянною думой

Питали мы знакомые сердца…

О, как близка могила от венца!

И что любовь – не прах ли мертвеца?..

И я склонял к могилам взор угрюмый.

И ты, бледна, с потупленной главой,

Следила ход мой, быстрый и неровный:

Ты шла за мной, под тению дубровной

Была со мной… И я наш мир духовный

Не променял на сча́стливый земной!..

И сколько раз над нежной Элоизой

Я находил прекрасную в сёезах

Иль, затая дыханье на устах,

Во тьме ночной стерёг её в волнах,

Где иногда, под сумрачною ризой,

Бела как снег, волшебные красы

Она струям зеркальным предавала,

А между тем стыдливо обнажала

И грудь, и стан, и ветром развевало

И флёр её, и чёрные власы…

Смертельный яд любви неотразимой

Меня терзал и медленно губил;

Мне снова мир, как прежде, опостыл…

Быть может… Нет! мой час уже пробил,

Ужасный час, ничем не отвратимый!

Зачем гневить безумно небеса?

Её уж нет!.. Она цветёт и ныне…

Но где? Для чьей цветёт она гордыни?

Чей фимиам курится для богини?..

Скажите мне, о чёрные глаза!

«От мятежного паруса до кремнистого пути». Михаил Лермонтов

Ему было 14 лет, когда Демон впервые появился в его стихах. И до последних дней жизни тема эта не отпускала его. Об этом говорят и многочисленные редакции поэмы. Беспокойная, мятущаяся натура гениального поэта принимала демонизм как что-то глубоко своё, естественно присущее душе. Причин тому много, и некоторые из них тянутся прямо в детство. То самое детство, которого Михаил Лермонтов был, по сути, лишён. Мать умерла, когда ему не было и трёх лет, отца бабушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, изначально не одобрявшая неравный брак дочери и винившая зятя в её смерти, от воспитания отстранила. Она, конечно, Мишу любила, но любовь ее, старой барыни закалки XVIII века, иногда принимала очень уж причудливые формы, калечившие душу мальчика.

Впрочем, заронить противоречия в эту душу было можно, но испортить её, озарённую светом таланта, было нельзя. Борьба света с тьмой пронизывает всё творчество этого поэта больше, пожалуй, чем какого-либо другого. Он не помнил матери, но была песня, которая всегда вызывала слёзы на его некрасивом лице – видимо, именно её пела ему мать, от которой остались альбомы со стихами, рисунками. Он подолгу рассматривал их и, казалось, слышал её голос.

Именно матери посвятил он одно из самых нежных лирических стихотворений:

По небу полуночи ангел летел,

И тихую песню он пел;

И месяц, и звёзды, и тучи толпой

Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов

Под кущами райских садов;

О Боге великом он пел, и хвала

Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нёс

Для мира печали и слёз;

И звук его песни в душе молодой

Остался – без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,

Желанием чудным полна;

И звуков небес заменить не могли

Ей скучные песни земли.

И это написал 16-летний юноша! Юноша, чей жизненный и поэтический путь оборвётся спустя десять с небольшим лет. Вообще, почти невозможно представить, что Лермонтов писал всего четырнадцать лет – так неимоверно много он успел. Вектор его взросления поднимается в небо под крутым углом. Такое перед этим было лишь с Пушкиным, знамя которого он поднял.

Ему досталось во всех отношениях непростое время. Годы, когда власть заигрывала с поэтами, давно прошли. Это Державин, Дмитриев и Крылов могли занимать государственные посты, Жуковский мог воспитывать наследника престола. Восстание декабристов подвело жирную черту под взаимной лояльностью интеллигенции и власти. Уже Пушкину пришлось испытать на себе роковые последствия этого размежевания. Лермонтов же, по сути, не оставил власти выбора. Написав «На смерть поэта», он расставил точки над «i». А поскольку выбрал военную службу, то сам предоставил этой власти неограниченные возможности физического давления на него. Вот и пишет Николай I приказ, чтобы поручика Лермонтова ни под каким видом с передовой не отпускать, чтобы убили уж наверняка.

Тем более что воспитанный на примерах романтизма поэт, обожающий Байрона, и не думает увиливать от боевых действий – он храбр, иногда до безумия. Страх ему неведом. Впрочем, об отставке подумывает – слишком много замыслов теснится в этой гениальной голове.

И тогда приходят потрясающие стихи, полные любви к жизни и мирозданию.

Когда волнуется желтеющая нива,

И свежий лес шумит при звуке ветерка,

И прячется в саду малиновая слива

Под тенью сладостной зелёного листка;

Когда росой обрызганный душистой,

Румяным вечером иль утра в час златой,

Из-под куста мне ландыш серебристый

Приветливо кивает головой;

Когда студёный ключ играет по оврагу

И, погружая мысль в какой-то смутный сон,

Лепечет мне таинственную сагу

Про мирный край, откуда мчится он, –

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе, –

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу Бога…

Очень сложно говорить о творческой эволюции Лермонтова – слишком короток его путь. Иногда создаётся впечатление – безусловно, ложное – что он был сразу явлен миру во всей своей полноте. Это, конечно же, не так. Он работал над развитием своей души всегда и везде, очень много читал, и не просто читал – каждая прочитанная книга была ступенькой к познанию мира и людей. Он, придя в литературу в эпоху расцвета романтизма, написавший чудесные исторические поэмы, можно сказать, блистательно завершивший эту эпоху своими произведениями, пишет и «Героя нашего времени» – произведение, относящееся к психологическому роману, мало разработанному к тому времени в отечественной литературе.

Трудно себе представить, что эти глубины человеческого духа появились из-под пера совсем ещё молодого человека. Но, видимо, скорость и наполненность жизни гения нельзя уравнять со скоростью жизни обычной.

В 18 лет, поступая в Московский университет, Михаил Лермонтов пишет свой знаменитый «Парус»:

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далёкой?

Что кинул он в краю родном?..

Играют волны – ветер свищет,

И мачта гнётся и скрыпит…

Увы! Он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Известное всем с детства стихотворение, одно из тех, которые, кажется, не написаны каким-то определённым поэтом, а просто подарены нам родным языком вместе со способностью говорить. Но это он, молодой Лермонтов, это он, романтик, влюблённый в Байрона, подарил нам это хоть и мятежное, но до невозможности светлое, жизнерадостное стихотворение.

Пройдёт всего десятилетие, и из души 27-летнего, уставшего от бесконечных гонений и людской злобы и глупости человека вырвутся совсем иные строчки, но тоже ведь светлые, чёрт возьми!

1

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,

И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!

Спит земля в сиянье голубом…

Что же мне так больно и так трудно?

Жду ль чего? жалею ли о чём?

3

Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы…

Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

Про любовь мне сладкий голос пел,

Надо мной чтоб, вечно зеленея,

Тёмный дуб склонялся и шумел.

Нет, не зря через 140 лет поэт Александр Кушнер скажет:

«…Любовь к свету,

Должно быть, в прежней жизни внушена людям».

Людям. Что уж говорить о гениях!

«Как хороши, как свежи были розы…» Иван Тургенев

Пролётка проехала по Невскому и, скрипнув рессорами, свернула на Литейный. Возница знал дорогу и не переспрашивал статного седовласого барина, который нанял его у Певческого моста. «Знаешь дом на Литейном, где поэт Некрасов живет?» – «Как не знать, барин, сию минуту домчу». Помчали. Пролётка была новёхонькая, рессоры смягчали ход, и Иван Сергеевич даже вздремнул.

Но минут через двадцать пролётка и впрямь остановилась возле жёлтого знакомого дома в три этажа. Тургенев расплатился с возницей и позвонил в дверной колокольчик. Дверь отворил швейцар, которого Тургенев знал ещё со времен «Современника». Давненько же он не был в этом доме, бывшем когда-то для него родным – лет семнадцать, наверное. Тогда, в 1860-м, он, смертельно обидевшись на Добролюбова – за его статью «Когда же придёт настоящий день» – и заодно на главного редактора журнала Николая Алексеевича Некрасова – за то, что тот всё-таки решил статью напечатать, несмотря на его, Тургенева, категорическое несогласие, – Тургенев до конца дней своих насмерть, как умел делать только он, рассорился с обоими.

Но вот прошли годы, и «Современник» давно запрещён властями, и уже редактирует Некрасов вместо него «Отечественные записки», да и Добролюбова в живых нет, а чувство обиды жгучей не отпускает. И не переступал бы Иван Сергеевич враждебного порога, да узнал стороной, что болеет тяжело Некрасов и дни его сочтены, и решил, что это как-то не по-христиански – надо бы помириться всё же. Хотя в глубине души чувствовал свою правоту – ну, да, конечно, как художник, он обязан просто отображать действительность, и нигилистов этих он в жизни повидал немало, но зачем же из него, автора, карбонария делать! Это же ни в какие рамки не лезет! Причём не из каких-то там возвышенных побуждений, а чтобы тираж журнала увеличить. И Николай Алексеевич туда же: нет чтобы поддержать старого друга, своих журналистов на первое место ставит, а уж им-то палец в рот не клади.

Тургенев вздохнул и, пока шёл к кабинету хозяина, вспомнил с неудовольствием, как из-за вздорного своего характера ещё с одним другом разругался. А уж не он ли сам Льва Николаевича в литературу-то привёл? И что? Чуть до дуэли дело не дошло. Помирили друзья. А теперь уже и не вспомнить толком, из-за чего поссорились. Иван Сергеевич постучал в двери кабинета.

Некрасов лежал в высоких подушках и правил какую-то рукопись. Дышать ему было трудно – рак лёгкого неуклонно делал своё чёрное дело. Иван Сергеевич подошёл к постели больного и обнял его. Говорили мало – больше глядели друг на друга и оба виновато как-то улыбались. Минут через сорок Иван Сергеевич заторопился и стал прощаться. Некрасов и не удерживал, но глаза его светились по-доброму.

Вернувшись в гостиницу, Тургенев задумался. Вот и жизнь прошла. И его конец не за горами. А сколько заветных мыслей ещё роится в голове, сколько хочется ему сказать! Он открыл большую чистую тетрадь и вывел своим ровным почерком на передней странице: Senilia. В переводе слово это означает «старческое». Так появился на свет сборник высказываний стареющего поэта «Стихотворения в прозе» – великолепный, кроме всего прочего, образчик чистого русского языка.

Он не торопился: три года по крупице собиралось это собрание чистейших алмазов. Этот последний подарок великого писателя своему народу.

Прикоснёмся к этому сокровищу:

«Как хороши, как свежи были розы…»

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочёл одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною… Но первый стих остался у меня в памяти:

Как хороши, как свежи были розы…

Теперь зима; мороз запушил стёкла окон; в тёмной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол; а в голове всё звенит да звенит:

Как хороши, как свежи были розы…

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в тёплом воздухе пахнет резедой и липой; а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка – и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звёзд. Как простодушно-вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит ещё не вполне расцветшая, ещё ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею, но как она мне дорога, как бьётся моё сердце!

Как хороши, как свежи были розы…

А в комнате всё темней да темней… Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрыпит и злится за стеною – и чудится скучный, старческий шёпот…

Как хороши, как свежи были розы…

Встают передо мною другие образы… Слышится весёлый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щёки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, вперебивку звучат молодые, добрые голоса; а немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького пианино – и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара…

Как хороши, как свежи были розы…

Свеча меркнет и гаснет… Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмётся и вздрагивает у ног моих старый пёс, мой единственный товарищ… Мне холодно… Я зябну… И все они умерли… умерли…

Как хороши, как свежи были розы…

Умирал Тургенев, как и его друг, Некрасов, очень тяжело. Прикованный раком позвоночника к постели, в далёком Буживале, под Парижем, он думал о России. За несколько дней до смерти он завещал похоронить себя на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.

Последними его словами были: «Прощайте, мои милые, мои белесоватые…»

Русский язык.

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

«Порыв души…» Афанасий Фет

Писать о Фете трудно и радостно. Всё его творчество – неиссякаемая лирическая песня. И на этой лирической ноте он сумел сказать обо всём: о любви, о жизни, о человеке. Так сказать, что и сейчас, через сто с лишним лет после его смерти, перевод этим стихам не нужен – они звучат по-современному свежо и волнующе.

Посмотрите, однако, на его портрет. Как говорил его друг и почитатель Лев Николаевич Толстой, из всех поэтов ценивший по-настоящему, пожалуй, только Фета и Тютчева: «Откуда у этого добродушного, толстого офицера… такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?».

Если бы он писал эти строчки позднее, когда Фет уже был не офицером, а успешным помещиком, то и слово «добродушный», пожалуй, исчезло бы. Фета никак нельзя было назвать жизнерадостным – в его характере присутствовали непостоянство, мрачность, тревожная половинчатость. Чего никогда нельзя было сказать о его стихах: стихи Афанасия Фета совсем не похожи на его жизнь!

Есть вещи, известные всем, но как не повториться? В его судьбе было два страдания. Их даже сопоставить трудно, но для него они были, пожалуй, равновелики. Первое – лишение его в возрасте 14 лет дворянского звания и фамилии Шеншин, под которой он родился. Вины его здесь не было никакой: его отец, мценский 44-летний помещик Афанасий Неофитович Шеншин, увёз от мужа 22-летнюю Шарлоту Фёт, через месяц после прибытия в Россию родившую ему сына. Его определили в православие и записали (видимо, за взятку) сыном неженатого Шеншина. Когда будущему поэту исполнилось 14 лет, духовные власти Орла обнаружили, что мальчик родился ещё до брака Шарлоты Фёт с А.Н. Шеншиным и, главное, что Шеншин не был его отцом.

Теперь он считался не потомственным дворянином, а «гессендармштадтским подданным». Много позже поэт писал: «Если спросить, как называются все страдания, все горести моей жизни, я отвечу: имя им – Фёт». И всю жизнь всеми силами и средствами добивался права стать русским дворянином.

Ухлопал 12 лет на бездарную военную службу, но граница предоставления дворянства всё отодвигалась, отодвигалась, и он сдался, стал помещиком, с упоением и удачливо хозяйствовал.

Но дворянство-то ему в конце концов принесла именно литературная известность. Парадокс! Друзья подшучивали над ним. Тургенев писал ему: «Как Фет, вы имели имя, как Шеншин – только фамилию».

А. М. Жемчужников, один из составляющих знаменитого Козьмы Пруткова, поставил точку:

И пусть он в старческие годы

Менял капризно имена

То публициста, то поэта –

Искупят прозу Шеншина

Стихи пленительные Фета.

Но что бы ему ни говорили, он сам очень серьёзно и с благодарностью относился и к своему камергерству, и к возвращённому имени, и к близости к царской семье. Имеем ли мы право за это его осуждать? Не думаю.

И вот тут, кстати, в давней детской обиде на церковь, на её формальные законы, заставившие его так страдать, и объявляет он себя уже в юности атеистом. Даже спорит со своим другом Иринархом Введенским о том, что и через двадцать лет не уверует в бога. Да он и через пятьдесят лет выиграл бы это пари – ведь хотел он умереть не по-христиански, а как римские стоики, вонзив в себя кинжал. Записку даже написал! Но сил не хватило – умер от разрыва сердца. Всё вроде бы сходится! Но! Но если бы не поэзия, которая насквозь проникнута религиозным чувством! «Не я, мой друг, а божий мир богат!»

Поэт Александр Кушнер предполагает, что это не ортодоксальный христианский Бог, а куда более древний и вечно меняющийся бог, «завещанный нам вместе с языком, вместе с пониманием добра и зла, вместе с любовью, природой и поэзией». Трудно спорить, может быть, и так.

Но вот, однако, стихотворение:

АVE, MARIA

Аve, Маria – лампада тиха,

В сердце готовы четыре стиха:

Чистая дева, скорбящего мать,

Душу проникла твоя благодать.

Неба царица, не в блеске лучей,

В тихом предстань сновидении ей!

Ave, Maria – лампада тиха.

Я прошептал все четыре стиха.

Как говорится, думайте сами.

Вторым большим горем в его жизни была смерть его любимой – Марии Лазич. Она была поклонницей его поэзии, талантливой музыкантшей, очень образованной женщиной. Они полюбили друг друга, это было пылкое взаимное чувство. Но поэт Фет бежал от сильного чувства! Человек в нём возобладал. И он, и Лазич были бедны, и, по понятиям Фета, брак не мог состояться. Последовала насильственная разлука, и вскоре его возлюбленной не стало. Она сгорела от вспыхнувшего на ней платья, и никто не знает, был ли это несчастный случай или самоубийство.

Но вот что интересно – человек решил так, как он решил, но поэт не мог пройти мимо – и до самой смерти он писал стихи, посвящённые своей загубленной возлюбленной. В его лирике появляется глубокая, неизбывная трагическая нота.

Для нас, читателей, это, может быть, и хорошо. Читатели обычно жестоки к своим кумирам. Вернее, им дела нет до их жизни, есть только до результатов творчества.

Не жизни жаль с томительным дыханьем,

Что жизнь и смерть? А жаль того огня,

Что просиял над целым мирозданьем,

И в ночь идёт, и плачет, уходя.

Теперь мы можем и впрямь говорить только о стихах, но, памятуя нашу скромную задачу, тоже выборочно, мельком касаясь каких-то основных, главных вещей.

Тут уместно начать с известного мужества Афанасия Фета, его цельности. Ведь его творчество пришлось на период сильнейшей социологизации поэзии и литературы вообще. Ведь не Фет, а Некрасов с Добролюбовым и Чернышевским, неистовый Виссарион Белинский – вот кто определял лицо русской литературы в послепушкинскую эпоху. Музу секли розгами на Сенной, она напрасно ожидала милости вельможи у «парадного подъезда», а у него – природа, цветочки, соловьи.

Но Фет ни разу не сошёл с избранного пути, углублённо проникая в окружающий его мир, мир человеческих чувств, красоты природы, жизни. По сути, его творчество можно уподобить вечноцветущему кусту, на котором постоянно появляются новые и новые цветы – цветы, врачующие раны.

Страдать! – Страдают все – страдает тёмный зверь,

Без упованья, без сознанья;

Но перед ним туда навек закрыта дверь,

Где радость теплится страданья.

Ожесточённому и чёрствому душой

Пусть эта радость незнакома.

Зачем же лиру бьёшь ребяческой рукой,

Что не труба она погрома?

К чему противиться природе и судьбе? –

На землю сносят эти звуки

Не бурю страстную, не вызовы к борьбе,

А исцеление от муки.

Этого мужества отказа от борьбы, от тенденциозности ему многие не прощали – и критики, и читатели. Временами Фет оказывался почти в забвении. Но здесь как раз тот случай, когда стихи его не только не проигрывают со временем, а настаиваются на нём, становятся особенно нужными в те периоды истории, когда человек, наконец, начинает смотреть не столько вокруг, сколько в глубь себя, когда он взращивает свою душу. Тогда только можно внимательно рассмотреть оттенки фетовской поэзии, ощутить её бесконечные нюансы, слияние мгновенного, импрессионистического, размытого быстротой взгляда и чёткого, определённого, предельно заострённого в его стихах.

В кратких наших заметках это можно только обозначить, но откроете томик его стихов – и вам не нужно будет более верить мне на слово: достаточно вчитаться. Я же заканчиваю свой небольшой очерк одним из последних стихотворений замечательного русского поэта Афанасия Фета.

О, как волнуюся я мыслию больною,

Что в миг, когда закат так девственно хорош,

Здесь на балконе ты, лицом перед зарёю,

Восторга моего, быть может, не поймёшь.

Внизу померкший сад уснул, – лишь тополь дальный

Всё грезит в тишине, и ставит лист ребром,

И зыблет, уловя денницы блеск прощальный,

И чистым золотом, и мелким серебром.

И верить хочется, что всё, что так прекрасно,

Так тихо властвует в прозрачный этот миг,

По небу и душе проходит не напрасно,

Как оправдание стремлений роковых.

В творчестве позднего Фета было одно потрясающее явление, – он пишет замечательную любовную лирику, воскресив в душе чувства сорокалетней давности.

Ему приходится объясняться в ответ на недоумение и прямые насмешки друзей и знакомых, объясняться даже стихами:

Полуразрушенный, полужилец могилы,

О таинствах любви зачем ты нам поёшь?

Зачем, куда тебя домчать не могут силы,

Как дерзкий юноша, один ты нас зовёшь?

– Томлюся и пою. Ты слушаешь и млеешь;

В напевах старческих твой юный дух живёт.

Так в хоре молодом: Ах, слышишь, разумеешь! –

Цыганка старая одна ещё поёт.

То, что давным-давно прошло, оживает перед ним как сиюминутное, живое, блещущее всеми оттенками чувство. Так поэт в очередной раз победил в нём человека, оправдав то безграничное доверие к жизни, которым дышит его поэзия.

Афанасий Фет «Она ему образ мгновенный…»; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич:

https://olga-nazaro2010.kroogi.com/ru/content/3775536-Ona-emu-obraz-mgnovennyy—A-Fet.html

«Три тяжкие доли имела судьба…» Николай Некрасов

Одно из первых стихотворений, которые выучила наизусть моя трёхлетняя дочь, было некрасовское. Трёхлетний карапуз ходил кругами по комнате и почему-то басом декламировал:

Однажды, в студёную зимнюю пору,

Я из лесу вышел; был сильный мороз.

Гляжу, поднимается медленно в гору

Лошадка, везущая хворосту воз.

И так до самого конца. Это вот свойство некрасовского стиха проникать в душу без всякого усилия, особая, сразу узнаваемая интонация может принадлежать только великому поэту.

Поздняя осень. Грачи улетели,

Лес обнажился, поля опустел,

Только не сжата полоска одна…

Грустную думу наводит она.

В то же время чувствую, что писать о поэте Николае Алексеевиче Некрасове мне трудно. Мешает знание о Некрасове-человеке. Сложный, противоречивый человек и, если сказать честно, – малосимпатичный. Нищая юность выковала в нём человека практического, не гнушающегося средствами для достижения своих целей. Предприимчивый издатель, прожжённый журналист, умеющий потакать потребностям публики. Всё так. Вот и Белинского нещадно эксплуатировал. И со своими друзьями, не пожелавшими леветь в своих убеждениях, как того требовали запросы времени, рассорился. С тем же Иваном Тургеневым, например. Но журнал «Современник», а за ним и «Отечественные записки», сделал самым читаемым и авторитетным в России того времени. Как всё непросто, как трудно выносить суждения!

Вот что писал о нём историк русской литературы Семён Венгеров: «Сила призывов Некрасова психологически объясняется тем, что он творил в минуты искреннейшего покаяния. Ни у кого из наших писателей покаяние не играло такой выдающейся роли, как у Некрасова. Он единственный русский поэт, у которого развита эта чисто русская черта. Кто заставлял этого «практика» с такой силой говорить о своих нравственных падениях, зачем надо было выставлять себя с такой невыгодной стороны и косвенно подтверждать сплетни и россказни? Но, очевидно, это было сильнее его. Поэт побеждал практического человека; он чувствовал, что покаяние вызывает лучшие перлы со дна его души, и – отдавался всецело душевному порыву».

Род Некрасовых, когда-то богатый, к XIX веку обеднел, и его отец Алексей Сергеевич вынужден был работать исправником. В свои разъезды по уезду он часто брал сына, и впечатлительный мальчик видел нужду и горе простого народа.

Помните стихотворение «Похороны»?

Меж высоких хлебов затерялося

Небогатое наше село.

Горе горькое по свету шлялося

И на нас невзначай набрело.

Ой, беда приключилася страшная!

Мы такой не знавали вовек:

Как у нас – голова бесшабашная –

Застрелился чужой человек!

Суд приехал… допросы… – тошнёхонько!

Догадались деньжонок собрать;

Осмотрел его лекарь скорёхонько

И велел где-нибудь закопать.

И пришлось нам нежданно-негаданно

Хоронить молодого стрелка,

Без церковного пенья, без ладана,

Без всего, чем могила крепка…

Без попов!.. Только солнышко знойное,

Вместо ярого воску свечи,

На лицо непробудно-спокойное

Не скупясь наводило лучи;

Да высокая рожь колыхалася,

Да пестрели в долине цветы;

Птичка божья на гроб опускалася

И, чирикнув, летела в кусты.

Поглядим: что́ ребят набирается!

Покрестились и подняли вой…

Мать о сыне рекой разливается,

Плачет муж по жене молодой –

Как не плакать им? Диво велико ли?

Своему-то свои хороши!

А по ком ребятишки захныкали,

Тот, наверно, был доброй души!

Меж двумя хлебородными нивами,

Где прошёл неширокий долок,

Под большими плакучими ивами

Успокоился бедный стрелок.

Что тебя доконало, сердешного?

Ты за что свою душу сгубил?

Ты захожий, ты роду нездешнего,

Но ты нашу сторонку любил:

Только ми́нут морозы упорные

И весенних гостей налетит, –

«Чу! – кричат наши детки проворные: –

Прошлогодний охотник палит!»

Ты ласкал их, гостинцу им на́шивал,

Ты на спрос отвечать не скучал.

У тебя порошку я попрашивал,

И всегда ты нескупо давал.

Почивай же, дружок! Память вечная!

Не жива ль, твоя бедная мать?

Или, может, зазноба сердечная

Будет таять, дружка поджидать?

Мы дойдём, повестим твою милую:

Может быть, и приедет, любя,

И поплачет она над могилою,

И расскажем мы ей про тебя.

Почивай себе с миром, с любовию!

Почивай! Бог тебе судия,

Что обрызгал ты грешною кровию

Неповинные наши поля!

Кто дознает, какою кручиною

Надрывалося сердце твоё

Перед вольной твоею кончиною,

Перед тем, как спустил ты ружьё?..

_____

Меж двумя хлебородными нивами,

Где прошёл неширокий долок,

Под большими плакучими ивами

Упокоился бедный стрелок.

Будут песни к нему хороводные

Из села по заре долетать,

Будут нивы ему хлебородные

Безгреховные сны навевать…

Стихотворение это стало песней, до сих пор поётся. Вот, кстати, и ещё одна черта некрасовской поэзии – её явная, истинная музыкальность.

Теперь о том, о чём нельзя умолчать, – многим стихам Некрасова присуща явная тенденциозность, значительно снижающая их художественную и поэтическую ценность. Но, во-первых, нельзя забывать, что в нём, кроме поэта, всегда жили журналист и издатель, которые знали цену успеху и деньгам. А во-вторых, нам трудно влезть сейчас в душу русского человека предреформенной России. Крепостное право, принявшее к тому времени совершенно скотские формы, изжившее себя и морально, и экономически, мучило крестьян. И, конечно, не могло не вызывать сочувствия лучших людей того времени. Ведь уже восстание декабристов имело в своей основе желание избавить страну от этого позора. И Некрасов чётко эти настроения улавливал, тем более что, принадлежа формально к дворянству, он был уже вполне разночинцем и представлял своим творчеством эту культуру, идущую на смену дворянству.

И всё же для того, чтобы понять, какой поэт перед нами, нужно было бы нам обратиться к его лирике. Ведь лирика – жанр, где врать ну никак не получается, это эманация души. Вообще легко заметить, что тон некрасовских стихов сразу же смягчается и становится нежным, когда он говорит о женщинах и детях. Светлый образ матери, Елены Андреевны Закревской, смягчавшей своим обликом влияние деспотичного отца, видимо, был тому причиной. Некрасову, как и многим русским поэтам, с матерью, конечно же, повезло. Но что же там, в стране его лирических стихов?

Вот стихотворение «Горящие письма»:

Они горят!.. Их не напишешь вновь,

Хоть написать, смеясь, ты обещала…

Уж не горит ли с ними и любовь,

Которая их сердцу диктовала?

Их ложью жизнь ещё не назвала,

Ни правды их ещё не доказала…

Но та рука со злобой их сожгла,

Которая с любовью их писала!

Свободно ты решала выбор свой,

И не как раб упал я на колени;

Но ты идёшь по лестнице крутой

И дерзко жжёшь пройдённые ступени!..

Безумный шаг!.. быть может, роковой…

……………………………………………………………..

(1855 или 1856 год, 9 февраля 1877 года)

Замечательное стихотворение. А вот ещё:

… одинокий, потерянный,

Я как в пустыне стою,

Гордо не кличет мой голос уверенный

Душу родную мою.

Нет её в мире. Те дни миновалися,

Как на призывы мои

Чуткие сердцем друзья отзывалися,

Слышалось слово любви.

Кто виноват – у судьбы не доспросишься,

Да и не всё ли равно?

У моря бродишь: «Не верю, не бросишься! –

Вкрадчиво шепчет оно. –

Где тебе? Дружбы, любви и участия

Ты ещё жаждешь и ждёшь.

Где тебе, где тебе! – ты не без счастия,

Ты не без ласки живёшь…

Видишь, рассеялась туча туманная,

Звездочки вышли, горят?

Все на тебя, голова бесталанная,

Ласковым взором глядят».

Казалось бы, достаточно, но, окунувшись в эту прозрачную воду, трудно оттуда вынырнуть, и душа просит ещё! Надо пойти ей навстречу.

Скоро стану добычею тленья.

Тяжело умирать, хорошо умереть;

Ничьего не прошу сожаленья,

Да и некому будет жалеть.

Я дворянскому нашему роду

Блеска лирой своей не стяжал;

Я настолько же чуждым народу

Умираю, как жить начинал.

Узы дружбы, союзов сердечных –

Всё порвалось: мне с детства судьба

Посылала врагов долговечных,

А друзей уносила борьба.

Песни вещие их не допеты,

Пали жертвою злобы, измен

В цвете лет; на меня их портреты

Укоризненно смотрят со стен.

Здесь поэт окончательно над человеком возобладал. Он всё понимает, о многом сожалеет, ничего не может уже изменить. А хочется, хочется – совсем другого: тепла и света, которыми судьба великого поэта обделила:

Я наслушался шума иного…

Оглушённый, подавленный им,

Мать-природа! иду к тебе снова

Со всегдашним желаньем моим –

Заглуши эту музыку злобы!

Чтоб душа ощутила покой

И прозревшее око могло бы

Насладиться твоей красотой.

Вот на этом мы и закончим. Закончим с чувством глубокой благодарности великому русскому поэту Николаю Алексеевичу Некрасову. На его похоронах, когда Достоевский поставил его имя рядом с именами Пушкина и Лермонтова, из толпы выкрикнули: «Некрасов выше Пушкина!» Мы не будем с вами вмешиваться в этот спор.

——————— оОо ———————-