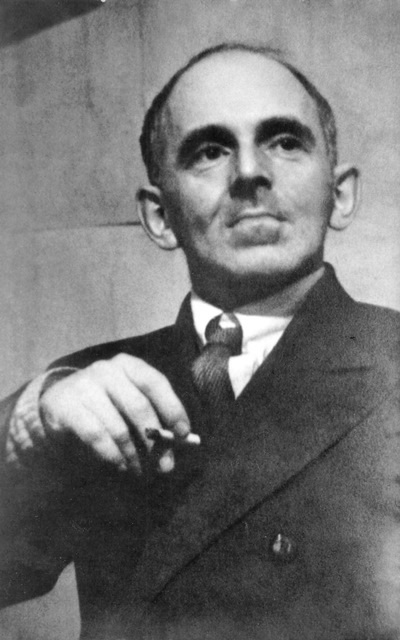

(11.11.1939 – 25.09.2020)

Ленинградец, врач-педиатр, поэт, прозаик, эссеист, бард, член Союза писателей Москвы, автор восьми поэтических книг: «Прогулки по Питеру» (1999), «Сон разума» (2003), «Лирика» (2005), «Возвращение к себе» (2006), «Путешествие во сне» (2010), «День за днём» (в 2-х книгах, 2012), «Из плена немоты» (2014), «В граде вечного ненастья» (2015) и трёх книг прозы: «Весёлые и грустные записки детского врача» (2010), «Арабелла» (2011), «Я смотр назначаю» (2013). Автор более четырёхсот песен на свои стихи и стихи русских поэтов 18-21 вв. Создатель серии концертных программ «Три века русской поэзии».

Эссе из первой части книги Михаила Кукулевича «Я смотр назначаю» — «Поэзия и жизнь. Заметки о русских поэтах (Пути русской лирики)» часть 3.

Содержание

«В белом венчике из роз впереди Исус Христос» Александр Блок

Александр Блок так и не дописал поэму «Возмездие», хотя носил её в сердце и голове несколько лет. Зато поэма «Двенадцать» соткалась из воздуха в один присест. Он написал её через два месяца после Октябрьской революции, в марте она была опубликована в левоэсеровской газете, в мае – вышла отдельной книжкой. Скандал разразился страшнейший. От Блока поспешила отвернуться вся интеллигентная, в том числе и писательская, публика. Что же так возмутило его недавних почитателей? Они посчитали, что Блок своей поэмой славит революцию, а это позор. «Это замечательная поэма!» – раздалось с левого фланга. Такие выражения, как «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем» или «Революцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» растаскали на плакаты тут же.

Между тем и те, и другие были неправы. Гениальный поэт – это своеобразная эолова арфа, в которой ветер эпохи производит колебание струн. Сам Блок, закончив поэму, сказал фразу, много объясняющую: «Страшный шум нарастает во мне и вокруг. Сегодня я гений».

Чёрный вечер.

Белый снег.

Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер –

На всём божьем свете!..

Этот страшный шум, нарастающий в поэте; насквозь промороженный, вставший на дыбы Петроград; костры, выстрелы, окрики патрулей, солдатня, проститутки, буржуи, шелудивые псы; подступающие к Петрограду немцы, общая тревога; и ветер, ветер, метель и гололёд. Вот истоки поэмы. Идёт отряд, двенадцать красногвардейцев, по числу апостолов Христа, и в самой поэме двенадцать частей. Раёшник, частушка, ирония – вот её фон. Петруха случайно убивает Катьку, которую когда-то любил. Мстит за измену? Если бы! Случайно. Он ведь в Ваньку метил, солдата-дезертира, Катьку соблазнившего. Убил. Плохо ему – привычки нет людей убивать. Но в толпе и убивать легче, толпа простит, разделит грех. Уже не так страшно быть убийцей. Вот они, истоки будущей советской власти, власти, отменившей вслед за верой и саму совесть.

Гуляет ветер, порхает снег.

Идут двенадцать человек.

Винтовок чёрные ремни,

Кругом – огни, огни, огни…

В зубах – цыгарка, примят картуз,

На спину б надо бубновый туз.

Свобода, свобода,

Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

Ну, так ведь всё Блок понимает. Кто такие эти двенадцать? Да разбойники они, а кто же ещё носил на спине бубновый туз!

Эх, эх!

Позабавиться не грех!

Запирайте етажи,

Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба –

Гуляет нынче голытьба!

Вот кому никакого сочувствия, так это буржую. Этой публики Блок не любил, просто её не переваривал.

Не слышно шуму городского,

Над невской башней тишина,

И больше нет городового –

Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрёстке

И в воротник упрятал нос.

А рядом жмётся шерстью жёсткой

Поджавший хвост паршивый пёс.

Стоит буржуй, как пёс голодный,

Стоит безмолвный, как вопрос.

И старый мир, как пёс безродный,

Стоит за ним, поджавши хвост.

Горе буржую, нет спасения ни дому его, ни имуществу его, ни близким его. Рухнул старый мир, рассыпался, как карточный домик. Не об этом ли возмездии так хотел написать и не написал великий поэт? Но в поэме есть прозрения поистине удивительные. Да, Блок писал о том, что у революции есть своя музыка и эту музыку может и должно услышать каждое чуткое ухо. Революция разрушения, очистительный вал, вслед за которым должен прийти новый, прекрасный мир. Но чуткое ухо великого поэта слышит не только это. Чудится ему и другая нота – полной бездуховности, толкающей мещанина от скуки на что угодно, вплоть до пролития чужой крови. Прочитаем восьмую главу поэмы:

Ох, ты, горе-горькое!

Скука скучная,

Смертная!

Ужь я времячко

Проведу, проведу…

Ужь я темячко

Почешу, почешу…

Ужь я семячки

Полущу, полущу…

Ужь я ножичком

Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробушком!

Выпью кровушку

За зазнобушку,

Чернобровушку…

покой, господи, душу рабы твоея…

Скучно!

Да если бы за зазнобушку-чернобровушку, а то так, от скуки. От нечего делать, от вседозволенности и безнаказанности. И вот главное – конец поэмы, который смотрится, скорее, как своеобразный эпиграф.

…Так идут державным шагом –

Позади – голодный пёс,

Впереди – с кровавым флагом,

И за вьюгой невидим,

И от пули невредим,

Нежной поступью надвьюжной

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз –

Впереди – Исус Христос.

Конец этот, достаточно символистский, тоже вызвал бурю негодования и недоумённых вопросов. Как Христос? Почему он идёт впереди двенадцати разбойников? Но ведь именно Христос на кресте простил Варавву. Он во главе обездоленных, идущих мстить старому миру? Но ведь – идущих мстить, проливать кровь.

Как-то Н. Гумилёв на лекции, посвящённой творчеству Блока, на которой тот присутствовал, сказал, что конец поэмы кажется ему искусственным, чисто литературным. На это Блок задумчиво ответил: «Мне самому этот конец кажется плохим. Я бы хотел, чтобы он был другим. В самом деле, написав, я засомневался – а правда ли там Христос? Пригляделся и вижу – действительно, Христос».

Такой вот замечательный ответ. Вполне возможно, Блок сам не до конца понял, что же он такое написал, но гениальным, провидческим чутьём великого поэта почувствовал, что написал правду. И нам с вами не остается ничего другого, как поверить ему в этом.

Чуть позже, в этом же январе 1918 года, он пишет своих «Скифов», как бы объясняя, почему всё это случилось именно с нами, а не с другим народом.

Позже, уже в наше время, Александр Кушнер напишет:

Каждый раз выбирает Россия такие пути,

Что пугается Запад, лицо закрывает Восток.

После «Скифов» шум уходит из его головы и из сердца, он перестает писать стихи. Одно только коротенькое, но прекрасное посвящение «Пушкинскому дому». Это, по сути, прощание с жизнью. Как он написал в своём дневнике: «Начинается Красная армия и социалистическое строительство – меня в этом нет». Советская власть всё больше выкачивает воздух из страны, когда-то звавшейся Россией, заменяя ослабевшую империю империей сильной, мускулистой, окончательно бесчеловечной. Блок просится за границу на лечение, Ленин не отпускает его, говоря, что там он будет писать против нас. Ему взамен по просьбе Луначарского дают лекарства и продовольственный паёк. От лекарств Блок отказывается, а паёк ему не помогает. 7 августа 1921 года, на 41-м году жизни, великого поэта не стало. Безвоздушности новой жизни он пережить не смог.

«Дикий ветер стёкла гнёт…» – стихи А. Блока; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич (домашняя архивная запись 2016 года):

https://kukulevich-290.kroogi.com/ru/content/3781521—Dikiy-veter-styokla-gnyot—-stihi-A.html

«Свет в окошке шатался…» – стихи А. Блока; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич (домашняя архивная запись 2016 года):

https://kukulevich-290.kroogi.com/ru/content/3781522—Svet-v-okoshke-shatalsya—-stihi-A-Bl.html

«– Да, он воин И поэт.» Николай Гумилёв

Большевики, расстреливая Гумилёва в 1921 году, и не подозревали, что расстреливают первого советского поэта. Пафос героического романтизма, присущий его стихам, подхватили потом Багрицкий и Сельвинский, Тихонов и Владимир Луговской. Его энергичный, мускулистый стих более чем соответствовал новой эпохе, отказавшейся от всяких «лирических соплей».

Он вёл себя во время казни с таким самообладанием, что большевики, руководившие ею, были поражены:

– И чего он с контрой связался? Шёл бы к нам, нам такие нужны.

Наивные красноармейцы. Им-то он, может быть, и был нужен. А тем, кто ими руководил, – ни к чему. Виной его, которой и не было, особенно не интересовались. А он считал ниже своего достоинства что-либо опровергать. Так его для острастки и расстреляли. Первым из всех.

Гумилёв был человек Идеи, человек, готовый ей соответствовать, не отделяющий жизнь от поэтического бреда. Писал о путешествиях – и путешествовал. Писал о войне – и воевал, да так, что сама императрица, которая была шефом их полка, вручила ему Георгиевский крест за храбрость. Званием прапорщика гордился по-настоящему.

Никогда не прятал своих взглядов – ни в «Пролеткульте», где, по образному выражению одного критика, делал из «плохих поэтов неплохих», ни в «Балтфлоте» он не скрывает вовсе своего монархизма, а над ним попросту посмеивались. Он надеялся, наивный, что искренность защитит. Не посмеют тронуть. Посмели. И он не счёл нужным молить о пощаде, унижаться. Это не входило в поэтическую систему поэта Гумилёва.

Хотя и монархистом он был не по глубине убеждений, а как рыцарь – из-за того, что императрица, Прекрасная Дама, дважды прикрепляла к его гимнастёрке Георгиевский крест. Он во всем был такой – крестился на каждый купол при всех, невзирая на то, кто был рядом, оттого только, что был крещён и нельзя предавать, хотя о церкви имел самое смутное представление.

Иногда кажется, что вся его экзотика происходила от неприятия реалий жизни в той России, которая ему досталась – России хаоса и Грядущего Хама.

Русь бредит богом, красным пламенем,

Где видно ангелов сквозь дым…

Нет, лучше уж туда, где Африка, мореплаватели, дальние, чужие берега, Южный Крест над головой.

На полярных морях и на южных,

По изгибам зелёных зыбей,

Меж базальтовых скал и жемчужных

Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,

Открыватели новых земель,

Для кого не страшны ураганы,

Кто изведал мальстремы и мель,

Чья не пылью затерянных хартий,

Солью моря пропитана грудь,

Кто иглой на разорванной карте

Отмечает свой дерзостный путь.

И, взойдя на трепещущий мостик,

Вспоминает покинутый порт,

Отряхая ударами трости

Клочья пены с высоких ботфорт…

Потрясающе вкусные стихи. Просто невозможно остановиться в цитировании! Тем более что дальше в «Капитанах» будет и «…золото с кружев, с розоватых брабантских манжет», и «паладины Зелёного Храма», и многое-многое другое. Муза дальних странствий никогда не покинет его, бросая особый романтический отблеск на жизнь и творчество.

Гумилёв взрослеет, мужает, вступает в литературную борьбу с символизмом, где всё туманно и неопределённо. Его собственный ум, трезвый, аналитический, склонный к научному постижению мира, восстаёт против этого. «Среди многочисленных формул, определяющих существо поэзии, выделяются две, – писал Гумилёв, – предложенные поэтами же, задумывающимися над тайнами своего ремесла. Формула Кольриджа гласит: «Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке». И формула Теодора де Банвиля: «Поэзия есть то, что сотворено и, следовательно, не нуждается в переделке».

Отсюда и появившиеся чуть позже акмеисты, во главе которых и встал наш герой. На их знамени было написано: ясность, простота, утверждение реальности жизни. Как писал Городецкий в журнале «Аполлон»: «У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь ещё». С этим категорически был не согласен Блок, исповедовавший совсем другую поэзию. Это, впрочем, не мешало ему ценить некоторые стихи Гумилёва. Впрочем, исследование противостояния этих двух поэтов выходит за рамки нашей задачи.

Первая мировая война. Гумилёв идёт добровольцем, храбро воюет, дважды его грудь украшает солдатский Георгиевский крест. Он смотрит на войну изнутри. В его стихах нет ура-патриотических и шовинистических настроений, а та некоторая героизация войны, которая проскальзывает в его строчках, идёт от его рыцарской, мужской сущности.

И залитые кровью недели

Ослепительны и легки.

Надо мною рвутся шрапнели,

Птиц быстрей взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий,

Это медь ударяет в медь,

Я, носитель мысли великой,

Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые

Или волны гневных морей,

Золотое сердце России

Мерно бьётся в груди моей.

Россия, которой вовсе почти не было в стихах Гумилёва, в минуту опасности вытесняет из его души Абиссинию и моря Южного полушария.

Или вот ещё сильные, очень характерные строчки о войне изнутри неё:

Как собака на цепи тяжёлой,

Тявкает за лесом пулемёт,

И жужжат шрапнели, словно пчёлы,

Собирая ярко-красный мёд…

Это война сама по себе, война как сущность. Неважно, кто с кем и зачем воюет. Война – кровь – смерть.

Кто-то из великих очень правильно сравнил поэта с многолетним растением. Человек с годами меняется, может ли не измениться поэт? Так и Гумилёв. Экзотичность, красочность его ранних стихов не могла не превратиться в щемящую простоту стихов последних лет его недолгой жизни – в августе 1921 года ему не исполнилось и тридцати шести.

После стольких лет

Я пришёл назад,

Но изгнанник я,

И за мной следят.

— Я ждала тебя

Столько долгих дней!

Для любви моей

Расстоянья нет.

— В стороне чужой

Жизнь прошла моя,

Как умчалась жизнь,

Не заметил я.

— Жизнь моя была

Сладостною мне,

Я ждала тебя,

Видела во сне.

Смерть в дому моём,

И в дому твоём, –

Ничего, что смерть,

Если мы вдвоём.

Знал ли он, что умрёт? Мы не знаем, тем более что смерть эта была никому не нужна. Но, во всяком случае, он принял смерть достойно и мужественно, превратив её из нелепой случайности в важную часть своей биографии. Биографии поэта, который жил и умер так, как писал. Так разве Николай Гумилёв не победил смерть?

А напоследок вот вам замечательное, наполненное глубоким внутренним драматизмом стихотворение о судьбе творца, чья жизнь и без человеческого вмешательства трагична по определению.

ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА

Валерию Брюсову

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,

Не проси об этом счастье, отравляющем миры,

Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,

Что такое тёмный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял её однажды в повелительные руки,

У того исчез навеки безмятежный свет очей.

Духи ада любят слушать эти царственные звуки,

Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,

Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,

И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,

И когда пылает запад, и когда горит восток.

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервётся пенье,

И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, –

Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленье

В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.

Ты поймёшь тогда, как злобно насмеялось всё, что пело,

В очи взглянет запоздалый, но властительный испуг.

И тоскливый смертный холод обовьёт, как тканью, тело,

И невеста зарыдает, и задумается друг.

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!

Но я вижу – ты смеёшься, эти взоры – два луча.

На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ

И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

Николай Гумилёв «Заблудившийся трамвай»; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич:

https://kukulevich-290.kroogi.com/ru/content/3220103—Zabludivshiysya-tramvay—stihi-N-Gumil.html

Николай Гумилёв «Волшебная скрипка»; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич:

https://olga-nazaro2010.kroogi.com/ru/content/3775545-Milyy-malchik-ty-tak-vesel—N-Gumi.html

Николай Гумилёв «После стольких лет…»; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич (домашняя архивная запись 2016 года):

https://kukulevich-290.kroogi.com/ru/content/3781152—Posle-stolkih-let—-stihi-N-Gumil.html

«Было нищее величье и задёрганная честь» Осип Мандельштам

В заголовок этой главки я вынес строчку А. Тарковского. Не удержусь, чтобы не привести более обширную стихотворную цитату:

Эту книгу мне когда-то

В коридоре Госиздата

Подарил один поэт;

Книга порвана, измята,

И в живых поэта нет.

Говорили, что в обличье

У поэта нечто птичье

И египетское есть;

Было нищее величье

И задёрганная честь.

Как боялся он пространства

Коридоров! Постоянства

Кредиторов! Он, как дар,

В диком приступе жеманства

Принимал свой гонорар…

И дальше:

Гнутым словом забавлялся,

Птичьим клювом улыбался,

Встречных с лёту брал в зажим,

Одиночества боялся

И стихи читал чужим.

Довольно, впрочем. Можно было бы оборвать эту цитату и раньше. Портретное сходство, безусловно, есть. Но эта страшная строчка: «И стихи читал чужим»! Такое впечатление, что, по большому счёту, чужим для него был весь мир, он плохо в нём ориентировался, совсем как инопланетянин. Мандельштама трудно представить нашим современником. Он, скорее, гость из будущего, отчего многие стихи его для нас закрыты и, если и понятны, то только в каком-нибудь первом, самом наружном слое. В самом деле, о чём это он писал в 1918 году?

На страшной высоте блуждающий огонь!

Но разве так звезда мерцает?

Прозрачная звезда, блуждающий огонь, –

Твой брат, Петрополь, умирает!

На страшной высоте земные сны горят,

Зелёная звезда летает.

О, если ты, звезда, – воды и неба брат, –

Твой брат, Петрополь, умирает!

Чудовищный корабль на страшной высоте

Несётся, крылья расправляет…

Зелёная звезда, – в прекрасной нищете

Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над чёрною Невой

Сломалась, воск бессмертья тает…

О, если ты звезда, – Петрополь, город твой,

Твой брат, Петрополь, умирает!

Что за космический корабль привиделся ему в майской ночи умирающего от голода и разрухи города? Внимание какого Бога он хочет обратить на эту умирающую в прекрасной нищете красоту? Сам он, родившись в еврейской семье, выбивающейся из местечкового болота в столицу, не ощущает себя никем – ни иудеем, ни православным, ни католиком, ни лютеранином. Он проваливается между всех конфессий. Он ищет места, точки в этой вселенной, чтобы зацепиться за неё – и не находит. И зачастую так и остаётся чужим, сторонним наблюдателем.

Вот известные стихи:

Поедем в Царское село!

Свободны, ветрены и пьяны,

Там улыбаются уланы,

Вскочив на крепкое седло…

Поедем в Царское село!

Казармы, парки и дворцы,

А на деревьях – клочья ваты,

И грянут «здравия» раскаты

На крик «здорово, молодцы!»

Казармы, парки и дворцы…

Одноэтажные дома,

Где однодумы-генералы

Свой коротают век усталый,

Читая «Ниву» и Дюма…

Особняки – а не дома!

Свист паровоза… Едет князь.

В стеклянном павильоне свита!..

И, саблю волоча сердито,

Выходит офицер, кичась, –

Не сомневаюсь – это князь…

И возвращается домой –

Конечно, в царство этикета,

Внушая тайный страх, карета

С мощами фрейлины седой,

Что возвращается домой…

Казалось бы, точная картинка, очень сочная и написанная со знанием дела. Но как же огорчился Мандельштам, когда ему сказали, что уланы-то в Царском Селе никогда и не стояли, а были там царскосельские гусары. Естественно, принадлежи поэт к русскому дворянству, он такой досадной ошибки никогда бы не допустил. И хотя он «исправился» и в других редакциях вместо улан появились гусары: «Когда гусары после пьянки…», – но первоначальный вариант накрепко засел в читательских умах. Им же воспользуемся и мы.

Поэзия Мандельштама, как и его жизнь – слишком серьёзная тема для небольшого эссе, она ни во что не укладывается, выламывается из всего. Но есть одна достаточно страшная тема, которой не избежать: это взаимоотношения поэта с советской властью вообще и со Сталиным в частности.

Каким бы ни был дух, плоть почти всегда слаба. Плоти хочется есть, плоти хочется жить. Бездомность, неприкаянность – её Мандельштам хлебнул в полной мере. Понимал он, а это было уже вполне понятно к началу 30-х годов, как надо себя «вести» поэту, чтобы понравиться советскому строю и его вождям. Он пытается наладить эти взаимоотношения.

Мир начинался страшен и велик:

Зелёной ночью папоротник чёрный,

Пластами боли поднят большевик –

Единый, продолжающий, бесспорный,

Упорствующий, дышащий в стене.

Привет тебе, скрепитель добровольный

Трудящихся. твой каменноугольный

Могучий мозг – гори, гори стране!

Или, того чище:

Мне кажется, мы говорить должны

О будущем советской старины,

Что ленинское-сталинское слово –

Воздушно-океанская подкова,

И лучше бросить тысячу поэзий,

Чем захлебнуться в родовом железе,

И пращуры нам больше не страшны:

Они у нас в крови растворены.

Но бросить не удаётся не то что «тысячу поэзий», а даже одну-единственную, если из неё, собственно, и состоит кровь, текущая по артериям и венам.

И вот прорывается сначала это:

Мы живём, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлёвского горца…

Написал и читал чужим людям, и чужие не пощадили, донесли. Да он, кажется, уже и не боялся – знал, что конец близко. Это был отчаянный, выпрямляющий вздох.

Неужели он всё-таки предчувствовал, как они его уничтожат? Не расстреляют даже – просто сгноят в общей выгребной яме ГУЛАГа, так что и костей будет не сыскать?..

Так или иначе, вот ещё одно свидетельство:

Это какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чёртова –

Как её ни вывёртывай,

Криво звучит, а не прямо.

Мало в нём было линейного,

Нрава он был не лилейного,

И потому эта улица,

Или, верней, эта яма

Так и зовётся по имени

Этого Мандельштама…

Вот и эта судьба заставляет вспомнить о главном: поэзия, да и искусство вообще – дитя правды. Не какой-нибудь отвлечённой истины, а той правды, которая сидит в сердце творца, двигает его пером и определяет его судьбу. Иногда страшно определяет. Но даже страх смерти не может остановить могучий дух, пусть даже помещённый в хилую и совсем не героическую оболочку.

Мандельштам часто смотрел поверх голов, в небо, туда, откуда, может быть, он и пришёл. Не поэтому ли так страшно окончилась его жизнь на земле, пропахшей кровью и ненавистью? Значит ли это, что всё было зря? Нет, ни в коем случае – мы ещё долго, долго будем приникать к его стихам, пытаясь разгадать замысел Поэта, вслушиваясь в его далёкий голос. Это и наслаждение, и труд, но труд, который обязательно себя оправдает.

Михаил Кукулевич читает и поёт стихи Осипа Мандельштама:

https://kukulevich-290.kroogi.com/ru/content/3285966—Serebro-i-krov—Mihail-Kukulevich-chita.html

«Друг мой, я очень и очень болен…» Сергей Есенин

Поэма «Чорный человек»* завершает недолгий творческий путь Сергея Александровича Есенина. Обстоятельства его жизни и история написания поэмы широко известны и вряд ли стоит их повторять. Я хочу сегодня поговорить о другом.

О том, как гений сохраняет работоспособность и чёткость мысли в самых, казалось бы, экстремальных обстоятельствах, заставляя организовываться самоё безумие. Для этого мы с вами просто пройдёмся по тексту, следя за сюжетными и эмоциональными поворотами известной поэмы.

Итак, «Чорный человек» начинается. Пьяный поэт приходит домой. Ему плохо. Сейчас что-то, наверное, страшное должно начаться…

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен!

Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

То ль, как рощу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь.

Но и в этой завязке, в этом пред-безумии безукоризненная есенинская фонетика, заявка полного одиночества.

Ну вот и кошмар, не заставляет себя долго ждать:

Голова моя машет ушами,

Как крыльями птица.

Ей на шее ноги

Маячить больше невмочь.

Чорный человек,

Чорный, чорный,

Чорный человек

На кровать ко мне садится,

Чорный человек

Спать не даёт мне всю ночь.

Ну, это уже полное воплощение кошмара. Чорный человек – это кто? Сам поэт в противоположной ипостаси, злой враг, чужой и посторонний, его больная совесть, наконец? Думаю, и то, и другое, и третье. И всё вместе. И он (они?) затягивает в душный омут, откуда так хочется вырваться, глотнуть свежего воздуха, очнуться.

«Чорный человек водит пальцем по мерзкой книге» – книге его, Есенина, жизни, издевается и бубнит.

И вот первая попытка прорваться к свету:

В декабре в той стране

Снег до дьявола чист,

И метели заводят

Весёлые прялки.

Попытка немедленно, самым жестоким образом, пресекается:

Был человек тот авантюрист,

Но самой высокой и лучшей марки.

А дальше идёт по тексту прямое издевательство на протяжении двадцати строк. Что же предъявляется поэту? Прежде всего его любовь к Айседоре Дункан. К тому времени эта любовь окончательно рухнула, оставив в душе какой-то странный, не очень приятный след. Его упрекают в неискренности, в позёрстве.

Поэт взрывается:

– Чорный человек!

Ты не смеешь этого!

Ты ведь не на службе

Живёшь водолазовой.

Что мне до жизни

Скандального поэта!

Пожалуйста, другим

Читай и рассказывай.

Но взрыв этот уходит в никуда, в пустоту.

Он бессилен, чорный человек его просто не замечает:

Чорный человек

Глядит на меня в упор.

И глаза покрываются

Голубой блевотой, –

Словно хочет сказать мне,

Что я жулик и вор,

Так бесстыдно и нагло

Обокравший кого-то.

И снова после отточия звучит пронзительный мотив начала, запева, как отчаянная мелодия жалейки. Это и крик о помощи, и квинтэссенция безнадёжности: алкоголь осыпает мозги, как осыпаются осенние листья.

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен…

Вторая часть начинается с тихой зимней картины. Казалось бы, что эта морозная ночь, тихий покой перекрёстка, снег, похожий на сыпучую извёстку, деревья, съехавшиеся в саду, как всадники, должны успокоить больную душу поэта, избавить от ночного кошмара. Но не тут-то было: чорный человек снова на своём месте и начинает мучить уже откровенной пошлятиной.

Он издевается ещё и тем, что в этом мутном потоке вдруг возникают чистые воспоминания детства:

Не знаю, не помню,

В одном селе,

Может, в Калуге,

А может, в Рязани,

Жил мальчик

В простой крестьянской семье,

Желтоволосый,

С голубыми глазами…

Ах, как хотелось бы поверить этой мелодии, примириться, может быть, с чорным человеком! Но он безжалостен – и наносит исподтишка последний удар, и опять в самую больную точку.

И вот стал он взрослым,

К тому ж поэт,

Хоть с небольшой,

Но ухватистой силою,

И какую-то женщину,

Сорока с лишним лет,

Называл скверной девочкой

И своею милою.

На этом автор окончательно взрывается, в переносицу чорного человека, прямо к морде летит трость. Кошмар заканчивается. Почему именно очередное упоминание об Айседоре Дункан приводит его в ярость, остаеётся только гадать. Видимо, что-то очень личное, глубинное в его душе связано с женщиной, на которой он был женат, но с нею расстался.

Эпилог короток, ясен, грустен:

…Месяц умер.

Синеет в окошко рассвет.

Ах, ты, ночь!

Что ты, ночь, наковеркала?

Я в цилиндре стою.

Никого со мной нет.

Я один…

И разбитое зеркало…

Написана поэма «Чорный человек» 14 ноября 1925 года. 28 декабря того же года Есенина не стало. Окончил ли он жизнь самоубийством или же был убит агентами ГПУ, мы теперь уже не узнаем. Очень часто именно поэму «Чорный человек» приводят как доказательство полного душевного распада её автора. Так ли это? Мы видим прекрасно написанное произведение, блестящее с литературной точки зрения, видим ту борьбу зла и добра, тьмы и света, которая характерна для произведений великих поэтов. Такое мог написать только душевно здоровый человек, как это ни кажется странным в предложенных обстоятельствах.

* при цитировании поэмы используется орфография авторского сборника – Сергей Есенин. Собрание стихотворений. Т. 3. М., Л.: Государственное издательство, 1926.

Михаил Кукулевич о Сергее Есенине:

«Две королевы». Анна Ахматова и Марина Цветаева

Они встретились в жизни только раз, и эта очная встреча особой радости обеим не принесла. Да и о чём говорить, когда всё сказано в стихах. А стихами друг друга они как раз интересовались, и даже очень. Язык не поворачивается назвать их поэтессами, нет, они два великих русских поэта: Анна Андреевна Ахматова и Марина Ивановна Цветаева. Две королевы русской поэзии, царствовавшие почти одновременно. О, эта потрясающая одновременность и даже однопространственность Серебряного века! От самого конца 1860-х до начала 1890-х родилась такая россыпь поэтов, писателей, философов, художников, музыкантов и композиторов, которой никогда больше в России не рождалось. Всем им пришлось ощутить распад страны, у всех уходила земля из-под ног, судьба многих (большинства!) трагична.

Они, по сути, оказались не нужны новой власти, более того, их культурный уровень, высочайшее мастерство в своих областях были абсолютно избыточны. Более того, прямо враждебны для государства победившего социализма, которое после очень короткого романтического периода перешло к жесткому строительству бюрократической империи.

Поэтому судьбы наших героинь были предопределены. Давайте же отметим пунктиром то, что с ними случилось.

Итак, по относительному старшинству.

Анна Андреевна Горенко (Ахматова) родилась 11 (23) июня 1889 года, под Одессой, в семье морского инженера. Отец оставил семью в 1905 году, и мать воспитывала двух дочерей одна. Детские годы прошли в Царском Селе, где она училась в гимназии, а директором был поэт И. Анненский. Там она познакомилась с Николаем Гумилёвым.

Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября (8 октября) 1892 года в Москве в семье профессора И. Цветаева, филолога и искусствоведа, директора Румянцевского музея и основателя Музея изящных искусств. Мать, Мария Мейн, была известной пианисткой, ученицей Антона Рубинштейна. Она мечтала видеть свою дочку музыкантшей. После её смерти от чахотки в 1906 году Марина и её сестра Анастасия остались на попечении отца.

Стихи обе начали писать рано – Анна чуть позже, в 15, Марина – с 6 лет (! – впрочем, серьёзно – с 16) и печататься – рано. У Марины первые детские ещё книжки «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь» вышли в 1910-1911 годах, у Анны первый сборник «Вечер» – в 1912-м. Анне к тому времени было 23 года, а Марине и вовсе 18.

Это было замечательное, звонкое время! После сурового царствования Александра III на престоле воцарился мягкий Николай II, и всё ожило. Поэтов знали, любили. Имена Блока, Брюсова, Бальмонта, Белого, Горького, Чехова знала вся читающая Россия. Наши героини быстро стали знаменитыми, их заметили и благосклонно оценили мэтры и читающая публика. Сами они, однако, поспешили отмежеваться от стареющего уже символизма и сказали, что они пойдут другой дорогой, вернув слову его первоначальное точное, высшее значение. Жизнь как фантом, как символ их не устраивала.

Вскоре они обзавелись семьями – Анна в 1910-м в сельской церкви за Днепром обвенчалась с поэтом Н. Гумилевым, с которым была знакома с 1903 года, Марина в 1911-м вышла замуж за своего принца Сергея Эфрона, который нашёл её в Коктебеле.

Мужа Анны большевики по вздорному обвинению расстреляли в августе 1921-го, муж Марины был расстрелян сотрудниками НКВД в 1939 году.

Сейчас самое время рассказать об общей трагедии творцов Серебряного века. Двадцатый век обрушился на Россию страшными потрясениями: 1905 год – поражение в русско-японской войне, Цусима, которую особенно переживала Анна, дочь моряка; первая русская революция. Короткая передышка, и в 1914-м началась первая мировая война. И, наконец, февраль и октябрь 1917-го, разрушившие всю жизнь. Гражданская война, становление бесчеловечной власти, в которой никому из них места не было, насилие, кровь и голод.

Многие эмигрировали. Муж Марины участвовал в белом движении, она потеряла его из виду и, найдя в 1922 году в Чехии, рванула туда с дочкой Ариадной. Вторая её дочка умерла в трёхлетнем возрасте в приюте от голода. В эмиграции Марина провела 17 лет, там родился сын. Эмиграция не приняла её как поэта, для этого Цветаева была слишком независимой. В 1939 году она с 14-летним сыном Муром возвращается на пароходе, вёзшем испанских детей, домой. Уезжала из России, вернулась в СССР. Для советской власти поэта с таким именем не существовало – была лишь жена провалившегося секретного агента. Мужа и дочь Ариадну арестовали. Не выдержав одиночества и бездомности, Марина 31 августа 1941 года в татарской Елабуге покончила с собой, не дожив немного до полных 49 лет.

Анна осталась в советской России. С 1924 года её перестают печатать, в 1930-е она переживает арест и гибель второго мужа и арест сына Льва. Затем, в 1940-х, уже после войны – унизительные нападки в постановлении ЦК КПСС по журналам «Звезда» и «Ленинград». Она стойко пережила всё, по-королевски, как будто и не замечая нападок подлой челяди. Она написала свой «Реквием» в память о сталинских жертвах, не решаясь предать бумаге, заучивая горькие строки наизусть. «Я тогда была с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был» – это строчка из «Реквиема». Она выжила, вытерпела, пережила культ личности, дождалась славы и почёта, преданных учеников, зарубежного признания. Ахматовой не стало 5 марта 1966 года. Ей шёл 77-й год.

Такова судьба двух королев русской поэзии.

«Во всём мне хочется дойти до самой сути» Борис Пастернак

Его отец был знаменитым художником, мать – известной пианисткой. В их доме бывали Лев Толстой и Ключевский, художники Серов и Врубель, соседом по даче – великий Скрябин. Да он и сам серьёзно занимался музыкой. Но узнав от Скрябина, которого боготворил, что не обладает абсолютным слухом, – бросил музыкальную карьеру. Увлёкся философией, учился на философском отделении историко-филологического факультета Московского университета, съездил на деньги, скопленные матерью, на семестр в Марбург, к знаменитому Когену, попутешествовал по Италии и понял, что философом не станет. Он даже не явился на вручение диплома в 1913 году.

Так появился не музыкант и не философ – замечательный русский поэт Борис Леонидович Пастернак.

Февраль. Достать чернил и плакать!

Рыдать над февралём навзрыд,

Пока грохочущая слякоть

Весною чёрною горит.

Достать пролётку. За шесть гривен,

Чрез благовест, чрез клик колёс

Перенестись туда, где ливень

Ещё шумней чернил и слёз.

Где, как обугленные груши,

С деревьев тысячи грачей

Сорвутся в лужи и обрушат

Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,

И ветер криками изрыт,

И чем случайней, тем вернее

Слагаются стихи навзрыд.

Вот это самое – слагаются стихи навзрыд. Вот в этом самом состоянии и ворвался поэт в русскую поэзию. Горячий, темпераментный, жизнелюбивый, обладающий превосходным слухом музыканта и зорким глазом художника: «и как обугленные груши// с деревьев тысячи грачей// сорвутся в лужи и обрушат// сухую грусть на дно очей». Вот эту картинку надо увидеть и запечатлеть. Не от музыки разве россыпи аллитераций, великолепная фонетика его стихов?

Допотопный простор

Свирепеет от пены и сипнет.

Расторопный прибой

Сатанеет

От прорвы работ.

Всё расходится врозь

И по-своему воет и гибнет

И, свинея от тины,

По сваям по-своему бьёт.

Это потрясающее, лучшее в русской поэзии описание шторма из главы «Морской мятеж» поэмы «Девятьсот пятый год». Пастернак торопится писать, он задыхается от обилия метафор, темп стиха всё убыстряется. Смысл становится порой невнятным, но всё равно завораживает. Очень скоро, через полтора десятка лет, он начинает «чистить» свои старые стихи, под многими появляются двойные даты: 1913/1928. Но и в старых, дореволюционных стихах внимательному, неторопливому читателю, не жалеющему сил на пристальное вчитывание, тоже ведь было всё понятным.

Ну вот, например, стихотворение «Сестра моя – жизнь…».

Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе

Расшиблась весенним дождём обо всех,

Но люди в брелоках высоко брюзгливы

И вежливо жалят, как змеи в овсе.

(какая изящная отсылка к Северянину! – Авт.)

У старших на это свои есть резоны.

Бесспорно, бесспорно смешон мой резон,

Что в гро́зу лиловы глаза и газоны

И пахнет сырой резедой горизонт.

(хочется просто смаковать каждую строчку, особенно последние две)

Дальше у автора идёт строфа:

Что в мае, когда поездов расписанье

Камышинской веткой читаешь в купе,

Оно грандиозней святого писанья

И чёрных от пыли и бурь канапе.

Он её переделывает и настаивает, чтобы переделка эта вошла в издание:

Что в мае, когда поездов расписанье

Камышинкой веткой читаешь в пути,

Оно грандиозней святого писанья,

Хотя его сызнова всё перечти.

И дальше – строчки:

Что только, нарвётся, разлаявшись, тормоз

На мирных сельчан в захолустном вине,

С матрацев глядят, не моя ли платформа…

— он меняет на более простые и понятные:

Что только закат озарит хуторянок,

Толпою теснящихся на полотне,

Я слышу, что это не тот полустанок…

Ну да, скорее всего, автор прав и уж, во всяком случае, имеет полное право, но мне почему-то жаль и чёрных от пыли и бурь канапе, и уж тем более разлаявшегося тормоза. А впрочем, всё становится понятным не сразу. По прошествии лет всё громче и громче заявляет о себе философская подготовка автора. Стихи его становятся всё мудрее и значительнее. А для этого сложность, граничащая с невнятностью, не так уж и нужна.

Квинтэссенция его поэзии этих лет, на мой взгляд – это стихотворения к роману «Доктор Живаго» и сборник «Когда разгуляется», куда вошли стихи 1956–1959 годов.

Этот роман, который Пастернак считал главным своим делом и который принёс ему столько незаслуженных гонений (и практически стоивший ему жизни), относится к произведениям, которые как бы сами ведут своего создателя.

Достаточно разумный в жизни человек, умевший ладить с властями, проживший достаточно благополучную литературную жизнь, тут он преувеличил истинное значение хрущёвской оттепели. Пастернак посчитал, что уже можно рассказать о судьбах русской интеллигенции, попавшей во всеуничтожающее бесчеловечное горнило Октябрьской революции. И остановиться автор уже не мог – 10 лет, с 1945-го по 1955-й, он писал своё произведение, которое сам считал лучшим. Последующая травля Пастернака, исключение его из Союза писателей СССР, оскорбления и угрозы в связи с присуждением ему Нобелевской премии останутся на совести Хрущёва и его прихлебателей. Вышел роман в СССР только в 1988 году, спустя 18 лет после смерти его автора.

Стихи из романа широко известны, и всё же я позволю вам их напомнить, хотя бы несколько.

ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далёком отголоске,

Что случится на моём веку.

На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Авва Отче,

Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый

И играть согласен эту роль.

Но сейчас идёт другая драма,

И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути.

Я один, всё тонет в фарисействе.

Жизнь прожить – не поле перейти.

ВЕТЕР

Я кончился, а ты жива.

И ветер, жалуясь и плача,

Раскачивает лес и дачу,

Не каждую сосну отдельно,

А полностью все дерева

Со всею далью беспредельной,

Как парусников кузова

На глади бухты корабельной.

И это не из удальства

Или из ярости бесцельной,

А чтоб в тоске найти слова

Тебе для песни колыбельной.

И, наконец, чтобы нам стало горько и стыдно, стихотворение из сборника «Когда разгуляется».

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу хода нет.

Тёмный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду,

Будь что будет, всё равно.

Что же сделал я за пакость,

Я, убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,

Верю я, придёт пора,

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

Ветер – стихи Бориса Пастернака; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич:

Зимняя ночь – стихи Бориса Пастернака; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич:

Михаил Кукулевич читает стихи Бориса Пастернака; звучит музыка – прелюдии Фредерика Шопена:

https://olga-nazaro2010.kroogi.com/ru/content/3781428-PEREKLICHKA.html

——————— оОо ———————-