Автор: Дмитрий Ревский (Москва)

Талантливые люди талантливы во многом. Подтверждением этому – жизнь Михаила Анатольевича Кукулевича, которого автору этой рубрики посчастливилось знать лично. Причём «посчастливилось» — это не дань стилю изложения, и вовсе не пафос – это внутреннее ощущение от человека в твоей жизни, который наполнил её эмоциональную сторону именно так, как сказано.

Михаил Анатольевич был очень светлым человеком – в лучшем гуманистическом значении и звучании этого слова, и именно так его воспринимали окружающие. Его любовь к поэзии была безгранична, надо было видеть, как он читал стихи, как он пел, как он рассказывал о поэтах прошлых эпох, не выставляя оценок, не ставя пьедесталов, но очень просто и естественно показывая вклад каждого поэта в своё время, в общество, в литературу.

Именно так он воспринимал и современников, и эта душевная щедрость и человеческое тепло ощущалось его слушателями, его друзьями, всеми, кто его знал и был рядом.

Михаил Анатольевич состоялся и как врач («я детский врач» — так он говорил про этот период своей жизни), и как поэт, и как организатор – выступлений, лекций, поэтических семинаров. Его энергия была яркой, удивительной для человека его возраста (мы познакомились уже в 2014 году), на поэтических семинарах он буквально заряжал всех присутствующих своим энтузиазмом, своей любовью к поэтам прошлых эпох, к поэзии вообще, к людям и просто к жизни – жизни прошлой и жизни нашей, как одному неразрывному процессу созидания и развития.

Кукулевич Михаил Анатольевич (11.11.1939 – 25.09.2020) – врач-педиатр, поэт, прозаик, эссеист, бард, член Союза писателей Москвы.

Родился 11 ноября 1939 года в Ленинграде, где и провёл детство и пережил блокаду.

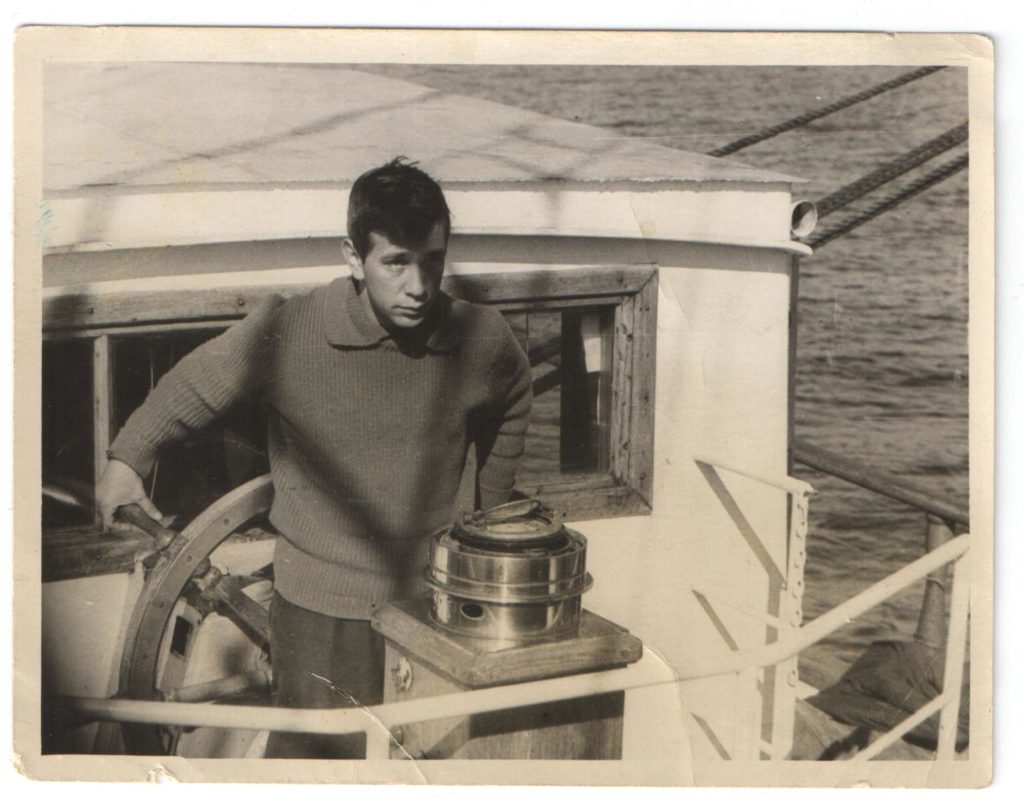

После окончания в 1963 году Ленинградского педиатрического медицинского института работал на Сахалине, где начал писать стихи. После Сахалина и возвращения в родной город – корабельный врач баркентины «Сириус», участковый педиатр, врач-реаниматолог, заведующий организованной им же реанимационной педиатрической подстанции.

В 1981 году Михаил Кукулевич переехал в Подмосковье, где заведовал детским отделением в посёлке Старая Купавна, работал научным сотрудником в 32 ЦВМГ (Купавна), заведовал детской поликлиникой (г. Железнодорожный).

С 1994 года – на журналистской работе (газета «Больница», журнал «Наш малыш»), работал в издательстве. С 2006 по 2014 гг. работал в школе педагогом дополнительного образования, преподавал историю русской поэзии.

Член Союза писателей Москвы с 2007 г.

Стихи Михаил Анатольевич начал писать с 1964 года, песни – с 1969; до 1993 года – песни преимущественно на свои стихи, позже – кроме того и на стихи русских поэтов XVIII – XX вв.

Создал цикл лекций-концертов «Три века русской поэзии», о чём будет рассказано ниже.

Основная тематика созданных им песен и стихов – любовная и философская лирика, социальная тематика (до 1985 года), песни о Питере (около 100), песни, посвящённые декабристам и русской истории.

Михаил Кукулевич — автор цикла передач по истории русской поэзии на «Радио-1» – «Ума и сердца память», «Радио России» (программа «Лицей»).

Вёл концерты авторской песни в ЦДРИ («Петербургские вечера в Москве»), Театральном музее им. А. А. Бахрушина, в ДК «Московские окна», в музеях и библиотеках Москвы и Сибири.

В 1985 году создал концертную программу «В поисках утраченного достоинства» – о декабристах, с которой объездил всю Сибирь от Туринска до Читы (1994 – 1997 гг.). Автор сценария, песен, ведущий 4 телефильмов о декабристах на 4 канале ЦТ и Читинской телестудии. Неоднократный участник прямых телевизионных эфиров на телестудиях Сибири (Тобольск, Красноярск, Иркутск, Чита).

Много лет руководил работой различных детских клубов. Член жюри детско-юношеского фестиваля «Зимородок» (Саров). Автор песен к кинофильмам «Докер» (1974 г.) и «Прости нас, мачеха-Россия» (1990 г.), к спектаклю «Да будет честь на пьедестале!» (Забайкальский краевой драматический театр, г. Чита).

Михаил Кукулевич — автор более четырёхсот песен на свои стихи и стихи русских поэтов 18-21 вв. Дискография — 13 дисков СD, в том числе 3 диска в формате mр3: «На игле Петропавловской боли» (песни из аудио альбомов «Сыктывкар-Инта-Ухта-Воркута», «Вальс над городом», «Романтическая баллада», «Мы одержимы пеньем»), «Я скажу тебе, где хорошо…» (песни из аудио альбомов «Жить в городе другом», «Спасибо, музыка…», «Я скажу тебе, где хорошо…», «Снова, други, в братский круг…», «Декабристы»), аудиокнига «Весёлые и грустные записки детского врача»; «Под знаком Водолея», «Перекличка», «Переулок памяти», «Время, ощутимое, как боль», «Серебро и кровь», «Колымская тетрадь».

Скончался 25 сентября 2020 года в Подмосковье,

в результате коронавирусной инфекции.

При жизни Михаила Анатольевича было выпущено девять поэтических книг:

«Прогулки по Питеру»,

«Сон разума»,

«Возвращение к себе»,

«Лирика»,

«Путешествие во сне»,

«День за днём» (в 2-х книгах),

«Из плена немоты»,

«В граде вечного ненастья»,

«Колымская тетрадь»;

а также три книги прозы:

«Весёлые и грустные записки детского врача»,

«Арабелла»,

«Я смотр назначаю».

Михаил Анатольевич очень любил жизнь, в его стихах – любовная и философская лирика, гражданская лирика. Особое место в его творчестве занимает Петербург, которому посвящено около 100 песен.

Темами осмысления русской истории, жизни людей и страны наполнен цикл стихов и песен о декабристах, периоде истории России, имевшем для него своё огромное внутреннее авторское значение и звучание. Этот цикл песен отличает особая патриотическая составляющая, сильная гражданская позиция, личная страсть поэта к событиям, крайне важным для него самого, и к людям, жизнь которых имела для Михаила Анатольевича особую притягательность — как пример любви к Родине, выдержки, стойкости и силы человеческого духа.

Михаил Анатольевич Кукулевич (11.11.1939 – 25.09.2020)

Содержание

Мы мир соорудили из преград

Мы мир соорудили из преград,

В нём только многоточия понятны…

Из Петербурга еду в Ленинград

И возвращаюсь поездом обратно.

И две мои души летят за мной,

Относит ветер жалобные крики…

Две чайки, две бесспорные улики

Любви небесной и вражды земной.

Борьба разнонаправленных стихий,

К гармонии напрасное стремленье…

И лишь в молчанье чудится спасенье,

И мочи нет дописывать стихи.

Завод «Вулкан». Кольцо трамвая

Завод «Вулкан». Кольцо трамвая.

Забор кирпичный. Двор глухой.

Здесь улица, как неживая,

И чахлый сквер, как неживой.

Задворки города. Репейник.

Лопух. Бездомная трава.

Ромашки не фармакопейной

Отягощённая глава.

Вот остов эллинга гребного.

Бетонный, в ржавчинах, откос.

Устои моста Колтовского,

Река, знакомая до слёз.

Здесь небо пасмурно и мглисто,

Туман безрадостен и сер.

Здесь делать нечего туристу,

Аборигенам не в пример.

Но мне такое неустройство

Родного, в рытвинах, лица

Дороже праздного геройства

Себя забывшего дворца.

Ведь эта, сирая до дрожи,

Земля, не ждущая наград,

Зовётся тоже, тоже, тоже

Забытым словом – Ленинград.

Среди колонн Казанского собора

Среди колонн Казанского собора,

Как среди сосен царственного бора,

Орган прохладной осени поёт.

А в двух шагах неугомонный Невский,

И тишиною поделиться не с кем:

Шумит, гремит людской водоворот.

Открою томик в синем переплёте.

Кого певцом сегодня вы зовёте?

Кого возносит торопливый суд?

Читать стихи не то же ль, что молиться?

И та молитва будет длиться, длиться,

Пока вперёд ногами не снесут.

И я молюсь своими и чужими,

Не повторяя всуе Бога имя,

А лишь неповторимое – твоё.

И глубина Казанской колоннады –

Моя защита и моя ограда,

Последнее прибежище моё.

Москва — сестричка сумрачного брата

«Горька судьба поэтов…»

Вильгельм Кюхельбекер

Москва — сестричка сумрачного брата,

Промокшего до нитки под дождём.

Иду по тихим улочкам Арбата,

Неизъяснимой нежностью влеком.

Вот церковка. Её бы на ладони

Рассматривать. Вот старый особняк.

Он спит. Он ни словечка не проронит.

Вот штору плавно шевельнул сквозняк.

И стихло всё. Вот алая гвоздика

Легла на камень. Глухо полночь бьёт.

Здесь детская поэзии великой.

Здесь спальня материнская её.

А брат молчит. Он знает продолженье!

Ему известны страшные дела!

И Чёрной речки мутное биенье,

И Кронверка удушливая мгла.

“Горька судьба поэтов…”! Боже правый!

И брат с сестрой глядят во все глаза

На то, как их казнят посмертной славой

И искажают голоса.

Вслед за Бродским Венецию я в феврале посетил

«Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать…»

И. Бродский

Вслед за Бродским Венецию я в феврале посетил.

О, февраль, чёрный плакальщик синих, бездонных чернил!

Погребальной гондолы тугой и размеренный ход.

Положи пятаки мне на веки, нежадный народ.

По траве, по воде, по траве, по воде, по траве…

Жаль, гондола плывёт не по серой, свинцовой Неве.

И не остров Васильевский к нам из тумана встаёт,

И гребец погребальную песнь не на русском поёт.

И не всё ли равно, на какой широте, долготе —

На чужбине житьё унизительней смерти стократ.

Этой мыслью банальной утешиться был бы я рад.

Рай, тем более, не в небесах, он на чистом листе.

Но из бездны времён шепоток: подождём, подождём…

И Венеция сыплет в лицо погребальным дождём.

Реки Крестовки стылая вода

Реки Крестовки стылая вода

Взлохмачена усилием гребца

Последнего.

Ему не жаль труда —

Он к призраку Елагина дворца

Стремит свою послушную байдарку.

Осенний день.

Ему, наверно, жарко,

А мы с тобой застынем на ветру

И зачихаем завтра непременно.

Последний лист,

Последний во Вселенной,

Ведёт свою неравную борьбу

Со Временем.

Оно его сильнее.

Гребец проплыл.

Крестовка цепенеет.

Последний лист лежит у наших ног.

Зальцбург

Музыку не объясняют ноты:

Музыка– души нетленный свет.

Мне совсем неважно отчего-то,

Виноват Сальери или нет.

Да, скорей всего, не виноват он:

Не было причин у старика.

Облака, как сахарная вата,

На меня летят издалека.

Стынут Альпы. Догорает вечер.

Город Зальцбург безмятежно спит.

Клавесин. Оплавленные свечи.

Прямо в ночь мелодия летит.

Но природы праздничное действо

Омрачает нашей жизни ход.

Был бы гений – сыщется злодейство,

Подкрадётся сзади – и убьёт.

Князь Евгений Петрович

Н. И. Осьмаковой

Князь Евгений Петрович, застыло каре на снегу,

И вот-вот запоют злой картечи несытые птицы!

Это пушки друзья зарядили навстречу врагу,

И, не веря себе, целят в ваши прекрасные лица.

Но страшнее, чем кровь, чем чужая безвинная смерть,

То, противное Богу, глухое противостоянье:

Раскололась страна, и теперь никому не суметь

Ни забыть, ни стереть это грозное, горькое знанье.

Князь Евгений Петрович, вам часто в сибирской дали

Тот декабрьский день снился неразрешимым вопросом.

Не одни кандалы — совесть тоже не знает износа,

За друзей и врагов нерасчётливо сердце болит.

За ошибки свои вам не страшно судьбой отвечать —

Вы любили страну, для которой на площади стыли.

А эпоху, увы, бесполезно судить и прощать,

Как нельзя изменить гордой чести старинных фамилий.

Так вставайте же, князь! Подымайтесь с усталых колен —

На земле и на небе давно вам грехи отпустили.

Оболенских на помощь зовёт, задыхаясь, Россия,

И привычно в них целит слепая картечь перемен.

Я на Каменном острове. Лето

Отцу

Я на Каменном острове. Лето.

Тихо плещется Невка у ног.

И звучит в отдалении где-то

Духовой басовитый вальсок.

Это в парке оркестр играет,

Он в военную форму одет.

Незабытая музыка рая,

Детских лет недвусмысленный свет.

Я у неба пока под охраной,

В сердце музыка плавно кружит.

И былая сиротская рана

Зажила. Но ещё заболит.

Поэт затерян в электричке

Владимиру Леоновичу

Поэт затерян в электричке,

Он по спасительной привычке,

Чтоб не болела голова,

Тасует так и сяк слова.

Средь ора пьяного и мата

Он жмёт ладонь свою к виску,–

Он понимает, чем чревато

Пренебреженье к языку.

Но никого не осуждая,

И всех жалея, как детей,

Он про себя стихи читает,

Простые строчки, без затей.

Его душа открыта Богу,

В нём эти строчки видит Бог.

Звенит железная дорога.

Взлетает свет наискосок.

И жизнь прожил, и поле перешёл

И жизнь прожил, и поле перешёл.

И до черты дошёл. И заблудился.

А небо рассыпало порошок

Своих снегов. И день всё длился, длился,

И продолжалась жизни маята,

Отодвигая горизонт покоя,

И нарастала в сердце пустота

Какого-то особого покроя.

И грохотал вдали морской прибой,

И вторил волнам пульса перебой.

И жизнь пыталась возродиться снова,

Но в этом ей не помогало слово.

Проект «Три века русской поэзии» и цикл поэтических семинаров, которые проводил Михаил Анатольевич, включает множество выдающихся имён, представляющих российскую поэзию.

Каждый семинар, который он вёл – это не только знакомство с творчеством поэта и его поэтической и человеческой судьбой, это было воспроизведение духа эпохи, тех временных и исторических составляющих, которые переплетают личную жизнь человека с жизнью страны, оказывающих влияние и на личность, и на творчество в целом.

Перу Михаила Кукулевича принадлежат несколько десятков лекций о поэтах, с частью из них (Баратынский, Тютчев, Бунин, Маяковский) можно познакомиться ниже.

Перечень эссе о поэтах Михаила Кукулевича

( из книги Михаила Кукулевича «Я смотр назначаю», М. Богородский печатник, 2013)

- 1. «Остров любви, или Езда в Незнаемое». Василий Тредьяковский.

- «О, сизокрылая ласточка!». Гавриил Державин.

- «У меня всё чужое, и всё — своё». Василий Жуковский.

- «Звезда разрозненной плеяды». Князь Пётр Вяземский.

- «О, память сердца, ты сильней…». Константин Батюшков.

- «И жаль мне невольницы милой, Отчизны». Вильгельм Кюхельбекер.

- «Гений дружбы». Антон Дельвиг.

- «Бутылка в океане». Евгений Баратынский.

- «Кто за бокалом не поёт…». Николай Языков.

- «Созвучие ума и сердца». Дмитрий Веневитинов.

- «Вся жизнь моя гроза». Александр Полежаев.

- «От мятежного паруса до кремнистого пути». Михаил Лермонтов.

- «Как хороши, как свежи были розы…». Иван Тургенев.

- «…Ангел мой, ты видишь ли меня?». Фёдор Тютчев.

- «Порыв души…». Афанасий Фет.

- «Три тяжкие доли имела судьба…». Николай Некрасов.

- «Где ты звезда моя заветная?». Иван Бунин.

- «В белом венчике из роз — впереди — Исус Христос». Александр Блок.

- «- Да, он воин и поэт -…». Николай Гумилёв.

- «Было нищее величье и задёрганная честь». Осип Мандельштам.

- «Друг мой, я очень и очень болен…». Сергей Есенин.

- «Флейта-позвоночник». Владимир Маяковский.

- «Две королевы». Анна Ахматова и Марина Цветаева.

- «Во всём мне хочется дойти до самой сути». Борис Пастернак.

- «Я помню тот Ванинский порт». Поэзия лагерей.

- «А мы с тобой, брат, из пехоты». Песни о войне.

- «Всё у меня о России, даже когда о себе…». Владимир Соколов.

- «А в Мойке, рядом с замком Инженерным, мы донную увидели траву». Александр Кушнер.

- «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать…». Иосиф Бродский.

«Бутылка в океане». Евгений Баратынский

Представьте, что вы капитан плывущей в океане яхты. Вы уже давно в плаванье, ветра истрепали паруса, вас томит жажда. И вдруг ваш зоркий глаз видит сверкнувшую на солнце запечатанную сургучом бутылку. Яхта по вашему приказанию легла в дрейф, матрос спустил шлюпку, и вот находка в ваших руках.

Вы различаете сквозь её мутное стекло свернутый рулон старинной бумаги, в волнении сбиваете сургуч, чуть дрожащей от любопытства и волнения рукой разворачиваете его и читаете:

Мой дар убог, и голос мой не громок.

Но я живу. И на земли моё

Кому-нибудь любезно бытиё.

Его найдёт любезный мой потомок

В моих стихах; как знать? душа моя

Окажется с душой его в сношенье,

И как нашел я друга в поколенье,

Читателя найду в потомстве я.

На яхте не прибавилось питьевой воды, и запасы пищи по-прежнему скудны, и путь к причалу ещё далёк, но в вашу душу могучим ветром влетел голос давно ушедшего от нас поэта. Примерно такие чувства вызвали эти стихи у другого поэта, Осипа Мандельштама, речь о котором – впереди. Евгений Баратынский – вот как звали автора приведённых строчек. Родился он 7 (20) марта 1800 года, скончался от разрыва сердца в Неаполе 29 июня (11 июля) 1844-го.

Много земель я оставил за мною;

Вынес я много смятенной душою

Радостей ложных, истинных зол;

Много мятежных решил я вопросов,

Прежде чем руки марсельских матросов

Подняли якорь, надежды символ.

Это «Пироскаф» – его единственно беспримесно бодрое стихотворение, как бы предвещающее появление нового, радостного поэта Баратынского, с оптимизмом смотрящего на жизнь, «решившего» мятежные вопросы. Увы, оно же оказалось и его последним стихотворением. Так решила судьба.

А детство было светлым и безмятежным – большая дружная семья, красавица маменька. Детей было принято называть ласково, уменьшительными именами: Евгения – Бубинькой, Ираклия – Ишечкой, Машу – Машурком (всего же их было семеро – четыре брата и три сестры). И ещё – чудесный Джьячинто, итальянец, бежавший в Россию из солнечной Италии от Наполеона и ставший воспитателем маленьких Баратынских. Детство, однако, оборвалось внезапно – отец его, отставной генерал-майор Абрам Баратынский, умер в марте 1810-го, когда старшему, Евгению, только-только исполнилось десять лет.

Мы договаривались не писать биографий, но в этих цифрах – дыхание судьбы, безжалостно и быстро превратившей весёлого баловня жизни в человека с грустными глазами и печальной душой. Итак, в двенадцать лет – в пажеский корпус. И там юный Баратынский – нежный и впечатлительный мальчик – находит вместо доброго и восторженного Джьячинто Боргезе, друга-воспитателя, муштру и дедовщину старших воспитанников. Всё это давит на неокрепшую душу, как и хмурое петербургское небо над головой. Здание Пажеского корпуса в Петербурге пережило века, в нём сейчас Суворовское училище, и я надеюсь, что его воспитанникам там уютнее и теплее.

Но и они до сих пор вспоминают о детской шалости, сломавшей жизнь будущего поэта: замешанный в пустяковой, даже спровоцированной самим потерпевшим, краже, воспитанник Баратынский вместе с приятелями исключается повелением императора из Пажеского корпуса и лишается дворянства. Все виды службы для него закрыты, кроме солдатчины, – только через неё может вернуть себе несостоявшийся паж дворянство, получив офицерский чин. А до тех пор его дворянский аттестат оставался в корпусе. Без этого документа дворянин – никто и ничто, как бы и не дворянин вовсе.

Родственники в ужасе, подняты все связи, но всё бесполезно – император непреклонен. Через два года, в 1818 году, Баратынский становится рядовым лейб-гвардии Егерского полка. Солдатчина продлится без малого семь лет. Такова царская кара взрослому уже человеку за детский проступок.

Сурово? Да, но дело не в этом. Бывали случаи и похуже. Судьба студента Полежаева, отданного в солдатчину и сгинувшего от пьянства, например. Судьбы того же Кюхельбекера, Рылеева, наконец.

Известно, впрочем, что для любого человека его боль – самая-самая. И степень того, как этот человек эту боль чувствует, тоже зависит не от количества боли, если можно так выразиться, а от качества души. Несчастье настигло юношу Баратынского в тот самый момент, когда он готовился стать поэтом, и оно явилось катализатором этого становления.

Несмотря на то, что родственники его отнеслись к нему очень бережно, старались смягчить удар как могли, впечатлительный юноша (будущий поэт!) заболел нервной горячкой, от которой едва не умер. Но остался жить, и жить – поэтом. И не просто поэтом – творцом, вглядывающимся пристально в жизнь, старающимся понять её. Взгляд этот чаще всего оставался сумрачным, печальным. Но именно Баратынский превратил свою частную печаль в печаль всеобщую, философскую и тем самым стал близок каждому размышляющему человеку.

В дорогу жизни снаряжая

Своих сынов, безумцев нас,

Снов золотых судьба благая

Дает известный нам запас.

Нас быстро годы почтовые

С корчмы довозят до корчмы.

И снами теми роковые

Прогоны жизни платим мы.

Более мрачных, причем мрачных не по романтической моде, а по существу, поэтов в русской поэзии нет.

Но что же? Вне себя я тщетно жить хотел:

Вино и Вакха мы хвалили,

Но я безрадостно с друзьями радость пел:

Восторги их мне чужды были.

Он и хотел бы быть, как все – но не получалось. Ум острый, как говорил Вяземский, раздробительный, настоянный на глубинной печали. В отличие от любомудров, того же Веневитинова, который выражал стихами философские истины, философия Баратынского сама, естественным образом вырастала из его стихов. А его любимыми словами были безвеселье, неопасенье, несрочная весна. Эти приставки не, ни, нет – как их много в его стихах. Вот уже в одном из самых ранних «Расстались мы; на миг очарованьем…» не любовь волнует поэта, а её уход. Почему она проходит? Событие неудавшегося общения – вот основное событие его лирики.

Вот коротенькая история одного из самых совершенных лирических стихотворений.

Сначала текст:

Нет, обманула вас молва,

По-прежнему дышу я вами,

И надо мной свои права

Вы не утратили с годами.

Другим курил я фимиам,

Но вас носил в святыне сердца;

Молился новым образам,

Но с беспокойством староверца.

Оно посвящено Аграфене Закревской, той самой «беззаконной комете в ряду расчисленных светил», как писал о ней Пушкин. Она была женой генерала Закревского, при штабе которого служил опальный унтер-офицер Баратынский. Это была мучительная страсть, принесшая поэту много страданий. И хотя в традициях литературных салонов существовал обычай почти ритуальной влюблённости в его хозяйку, что служило обычно лишь хорошим поводом для написания стихов в альбом, здесь трепетало подлинное чувство. Он вспомнил о Закревской спустя годы, уже будучи женатым человеком, и воспоминания эти вылились в приведённые выше строчки.

А ежели вы хотите сравнить, то вот вам альбомные, не без юмора написанные строфы, посвящённые хозяйке другого салона – А.О. Смирновой-Россет:

Приманкой ласковых речей

Вам не лишить меня рассудка!

Быть может, многих вы милей,

Но вас любить – плохая шутка!

Вам не нужна любовь моя,

Не слишком заняты вы мною.

Не нежность – прихоть вашу я

Признаньем страстным успокою.

Вам дорог я, твердите вы,

Но лишний пленник вам дороже,

Вам очень мил я, но, увы!

Вам и другие милы тоже.

С толпой соперников моих

Я состязаться не дерзаю

И превосходной силе их

Без битвы поле уступаю.

Баратынский был, по сути, человеком очень одиноким. Один исследователь достаточно точно сказал: мы знаем о нём почти всё и ничего наверняка. То есть известна внешняя канва его жизни, даже в деталях. Но мало что известно достоверно о состоянии его души. Вот и с собратьями по перу отношения неоднозначные. Пушкин очень ценил его творчество, однако ни одна из его статей о Баратынском не была закончена. Баратынский узнал о них только после смерти Александра Сергеевича. Личные же их отношения в последние годы были достаточно прохладными.

Настоящих друзей у него было совсем немного: пожалуй, только Антон Дельвиг и Николай Путята, ставший впоследствии его родственником (они были женаты на родных сёстрах). Дельвиг, конечно, играл ключевую роль в отношениях между Пушкиным и Баратынским, он много способствовал их сближению. После смерти его в 1831 году эта ниточка почти оборвалась.

Да и быт Баратынского в последние годы жизни предрасполагал к одиночеству. В начале 40-х годов он поселяется в имении тестя Л.Н. Энгельгардта Муранове, строит там по собственному проекту дом.

В этот дом обязательно надо бы съездить – он находится в двух километрах от станции Ашукинская Ярославской железной дороги и соединил в себе имена двух поэтов – Баратынского и Тютчева. Тютчев в Муранове не жил, но зато там жил сын его Иван, женатый на дочери Николая Путяты и Софьи Энгельгардт, сестры Анастасии Львовны, жены Баратынского. После смерти поэта она не смогла оставаться в доме, выстроенном его руками, и передала имение младшей сестре.

А как хорош, как удобен и поместителен этот дом, смотрящий своими окнами на озеро и окрестные леса! И тени двух поэтов, таких близких по духу, незримо, но явственно присутствуют там.

В сентябре 1843 года, удачно продав лес, Баратынский на вырученные деньги выезжает с семьей в заграничное путешествие: Берлин, Лейпциг, Дрезден, Кёльн, Париж, Марсель, а оттуда пароходом – в Неаполь.

На пароходе ночью он и написал свой «Пироскаф» –

Нужды нет, близко ль, далёко ль до брега!

В сердце к нему приготовлена нега,

Вижу Фетиду: мне жребий благой

Емлет она из лазоревой урны.

Завтра увижу я башни Ливурны,

Завтра увижу Элизий земной!

Да, Италия была для него землёй обетованной. Дядька его, Джьячинто Боргезе, много для этого постарался. Его рассказы навсегда пленили юную душу любовью к этой земле. Увы, Элизий оказался не земным, а небесным. 29 июня (11 июля) 1844 года замечательный русский поэт Евгений Абрамович Баратынский умер в Неаполе от разрыва сердца. Ему не исполнилось и 45-ти лет.

Царь Небес! успокой

Дух болезненный мой!

Заблуждений земли

Мне забвенье пошли

И на строгий твой рай

Силы сердцу подай.

«…Ангел мой, ты видишь ли меня?». Фёдор Тютчев

Не без внутреннего трепета приступаю я к этой новелле. Как рассказать молодым то, что сам понял только в зрелом возрасте? Как найти слова, хоть сколько-нибудь адекватные жизни и творчеству самого любимого моего и близкого по духу поэта?

А ведь нет для меня никого более близкого сердцу, чем Фёдор Иванович Тютчев, разве что ещё сумрачный Баратынский. Оба они старались разъять душу человеческую, чтобы понять, что же происходит в ней, куда она стремится по воле рока.

Но если Евгений Баратынский делал это совершенно сознательно, ощущая себя литератором и поэтом, то гениальный Тютчев был в самом высоком смысле дилетантом и никогда к своей поэзии, как к профессии, не относился. Жизнь, сама жизнь его была творимой и мучительной поэзией.

Есть что-то мистическое в том, как соединились после смерти судьбы этих поэтов. Соединились в прекрасном поэтическом подмосковном Муранове, в усадьбе, где жил Баратынский, а после – сын Тютчева Иван. Где теперь удивительный по силе воздействия музей двух поэтов. Мне посчастливилось быть там и петь за письменным столом Баратынского романсы на стихи его и Тютчева. О, как я волновался в ту минуту! Но не будем отвлекаться от судьбы нашего героя.

Мальчик из тихого Овстуга, из семьи, полной патриархальных традиций XVIII века, дружной и прочной, выпускник Московского университета, член кружка любомудров, Фёдор Тютчев попадает в бурлящую предреволюционную Европу, где рушатся не только общественные, но и личные устои, где ветер перемен сносит сословные перегородки, где кипят и скрещиваются мнения.

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые…

Кто же не знает этих строчек! Иван Тургенев, готовя к печати тютчевские стихи, отредактировал – «Счастлив, кто посетил…». И был неправ. Куда уж счастлив! Этот мир, притягивая властно молодого поэта, одновременно страшил до смерти. Недаром так испугало его восстание декабристов.

Вспомним:

О жертвы мысли безрассудной,

Вы уповали, может быть,

Что станет вашей крови скудной

Чтоб вечный полюс растопить!

Едва, дымясь, она сверкнула

На вековой громаде льдов,

Зима железная дохнула –

И не осталось и следов.

Но это в России. Европа – бурлила. Французская революция 1830 года, оба польских восстания, революция 1848 года, Крымская война. Байрон, Гейне и Шиллер, бурное развитие немецкой философии. Шеллинг, почитателем и последователем которого Тютчев стал ещё московским студентом.

Все эти события будоражили, пугали молодого дипломата и притягивали, расшатывали нервную систему, вселяли пессимизм и внушали неясные надежды. Читайте его стихи – в них всё это есть.

Но оставалась ещё одна область человеческих чувств – любовь, к которой начинающий поэт был особенно чувствителен. Но как же он понимает это чувство? Как гармонию? Отнюдь. Любовь в понимании Тютчева – страшная, разрушительная сила, ни в чём не напоминающая патриархальные отношения его родителей. «О, как убийственно мы любим!», «И сколько горестных минут любви и радости убитой». Вот очень точный отпечаток поэтической мысли уже зрелого Тютчева.

Любовь, любовь – гласит преданье –

Союз души с душой родной –

Их съединенье, сочетанье,

И роковое их слиянье,

И… поединок роковой…

И чем одно из них нежнее

В борьбе неравной двух сердец,

Тем неизбежней и вернее,

Любя, страдая, грустно млея,

Оно изноет наконец…

Обратите внимание на эти выразительные, безнадёжно замирающие отточия пятого стиха первой строфы, он бы и рад любить иначе, но куда уйдёшь от собственного рока? Немудрено, что при таком понимании любви личная жизнь поэта была далека от идиллии.

Первая пора пылких влюблённостей, бурных переходов от романа к роману завершается женитьбой на красавице вдове старше его на четыре года. Женитьба не приносит успокоения – новые увлечения грозят разрушить брак. Трагическая смерть Элеоноры в 1839 году после морской катастрофы глубоко его потрясла – в 36 лет он поседел.

Однако вот высказывание близко знавшего его В. Жуковского, навестившего Тютчева после трагедии: «Он весь «горе и воображение», а между тем говорят, что он влюблён в Мюнхене». Отметим этот момент. Тютчев горюет по-настоящему, мир рухнул для него, но в сердце живёт новая любовь к женщине, которая вскоре станет его женой. Эрнестина тоже вдова, как и Элеонора, – красавица и настоящий друг, глубоко понимающий поэта.

Казалось бы, счастье – вот оно, но душу Тютчева-поэта разъедает призрак одиночества, крайнего индивидуализма и тоски. Его мятущаяся душа не находит покоя нигде. Он не верит в прочность окружающего его мира, боится и ищет новых потрясений.

На 1850-1870 годы, на последние два десятилетия его жизни, он снова ощущает себя «сиротой бездомным», который «стоит… и немощен и гол лицом к лицу перед пропастию тёмной». Вновь зашатались устои семейного быта Тютчева. На его горизонте появилась Е. Денисьева. Правильнее будет сказать, что 47-летний поэт обрушился всей силой своей души и интеллекта на женщину много моложе себя – ей было в год их знакомства 24 года. Могла ли она сопротивляться этому могучему вихрю, сметавшему всё на своём пути? Она и не сопротивлялась, а полюбила его навсегда. «О, как на склоне наших дней// Нежней мы любим и безнадежней…» .

Этот прощальный свет, эта последняя любовь светила поэту целых десять лет.

Он не мог скрыть этой связи, да и не стремился. Денисьева родила ему троих детей. Он их всех усыновил. Скандал в обществе был жуткий, он вызвал недовольство двора, но Тютчева это не останавливало.

Раздвоенность души поэта и на этот раз собирала свою страшную жатву. Он не просто не мог оставить семью – он продолжал любить и Эрнестину, посвящал ей проникновенные стихи.

Она сидела на полу

И груду писем разбирала –

И, как остывшую золу,

Брала их в руки и бросала.

Брала знакомые листы

И чудно так на них глядела,

Как души смотрят с высоты

На ими брошенное тело…

О, сколько жизни было тут,

Невозвратимо пережитой!

О, сколько горестных минут,

Любви и радости убитой!..

Стоял я молча в стороне

И пасть готов был на колени –

И страшно грустно стало мне,

Как от присущей милой тени.

Всё это придавало «беззаконной» любви Тютчева особый трагический оттенок, привносило в неё характер обречённости. По сути, двух самых дорогих ему женщин он делал несчастными и чувствовал себя при этом палачом. Я уже упоминал о стихотворении «О, как убийственно мы любим». Оно посвящено Елене Денисьевой. Но и ещё, и ещё – «Не говори: меня он, как и прежде, любит…», «Последняя любовь» и много-много ещё прекрасных стихов, ставших прекрасными образцами русской любовной лирики, но отражавших трагические жизненные реалии.

Вот и один из самых прекрасных стихов, наполненный просто разрывающей душу тоской и печалью, но также и пронзительным, чистейшей пробы светом, посвятил он памяти своей подруги. Всё-таки настоящая любовь, пришедшая к гениальному поэту, даже в самых безысходных, казалось бы, ситуациях разрешается надеждой. И дарует эту надежду, этот горний свет другим людям, оказавшимся в сходной ситуации. Подаёт им руку помощи. Не потому ли Тютчев и живёт в сердце тех, для кого поэтическое слово хоть что-то значит?

Вот бреду я вдоль большой дороги

В тихом свете гаснущего дня…

Тяжело мне, замирают ноги…

Друг мой милый, видишь ли меня?

Всё темней, темнее над землею –

Улетел последний отблеск дня…

Вот тот мир, где жили мы с тобою,

Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,

Завтра память рокового дня…

Ангел мой, где б души ни витали,

Ангел мой, ты видишь ли меня?

Эрнестина не бросила своего беспокойного мужа и потому, что чувствовала долг перед ним и детьми, и, наконец, потому, что любила. «Горе Фединьки для меня священно, чем бы оно ни было вызвано», – эти слова могла произнести только мужественная женщина, только настоящий друг. Он продолжал почти до самых последних дней вести рассеянный светский образ жизни, но иногда погружался в глубокую печаль, из которой его могла вывести только жена. Может быть, он чувствовал приближение Хаоса, от которого нет спасенья…

Одно из последних своих стихотворений он посвятил жене:

Всё отнял у меня казнящий бог –

Здоровье, силу воли, воздух, сон,

Одну тебя при мне оставил он,

Чтоб я ему ещё молиться мог.

Вот так. Мятущийся, остро чувствующий бездну, в которую погружает человека жизнь, поэт величайшего трагического накала, гениальный дилетант, для которого поэзия была не формой литературного труда, а зеркалом его собственного бытия, естественной, как биение сердца, как дыхание.

Если смерть есть ночь, если жизнь есть день –

Ох, умаял он, пёстрый день, меня!..

И сгущается надо мною тень,

Ко сну клонится голова моя…

Обессиленный, отдаюсь ему…

Но всё грезится сквозь немую тьму –

Где-то там, над ней, ясный день блестит

И незримый хор о любви гремит…

О любви. Только о ней, всепоглощающей, роковой, ввергающей в Хаос и вместе с тем такой единственно прекрасной, дающей смысл и оправдание человеческому существованию.

Закончим же вот чем:

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней…

Сияй, сияй, прощальный свет

Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,

Лишь там, на западе, бродит сиянье, –

Помедли, помедли, вечерний день,

Продлись, продлись, очарованье!

Пускай скудеет в жилах кровь,

Но в сердце не скудеет нежность…

О ты, последняя любовь!

Ты и блаженство и безнадежность.

У скольких моих слушателей при этих словах перехватывало дыхание и наворачивались слёзы на глазах.

«Флейта-позвоночник». Владимир Маяковский

Это было в июле 1915 года. Маяковский приехал из Куоккалы в Петроград с небольшой тетрадкой во внутреннем кармане пиджака. Поэму «Облако в штанах», записанную в ней, он выходил-выбегал по берегу Финского залива накануне. Володя приехал в гости к своей приятельнице Эльзе Каган, будущей французской писательнице Эльзе Триоле. Она остановилась у своей старшей сестры Лили и её мужа Осипа Брика. Эльза попросила его почитать стихи. Маяковский взглянул на Лилю, достал тетрадку из кармана, подержал в руках, полистал, спрятал обратно и, прислонившись к дверному косяку, наизусть прочитал всю поэму. Прочитавши, коротко спросил: «Можно посвятить вам?». Читал он так, что Лиля Брик была просто ошеломлена. Так начались эти странные отношения, так много для него значившие. Их можно охарактеризовать так: Маяковский любил Лилю, она, позволяя ему себя любить, любила только Осипа, Осип – любил других женщин. Следующей поэме, названной «Флейта-позвоночник», было уже предпослано посвящение: Лиле Юрьевне Брик, да и сама поэма ей и писалась.

За всех вас,

которые нравились или нравятся,

хранимых иконами у души в пещере,

как чашу вина в застольной здравице,

подъемлю стихами наполненный череп.

Вот в этой-то поэме, написанной за 15 лет до рокового исхода, впервые провидчески прозвучала страшная тема самоубийства, уже в прологе.

Всё чаще думаю –

Не поставить ли лучше

Точку пули в своём конце.

Сегодня я на всякий случай

Даю прощальный концерт.

Я не знаю в русской поэзии более страстных и лирических стихов. Они так не подходят к бронзовому памятнику, хорошо известному москвичам. Судьба Маяковского и судьба его творчества, всё, даже споры, которые ведутся до сих пор, и показательны, и поучительны в то же время.

Анна Андреевна Ахматова сказала как-то о нём: «До революции это был Лермонтов, а потом – плакат». Причём и то, и другое – серьёзно и без осуждения. Марина Цветаева, поэт, близкий к Маяковскому по темпераменту и метафоричности, сказала резче: «Володе Бог дал, а потом забрал обратно».

Здесь, конечно, важны политические взгляды обоих – Маяковский в революцию верил, Цветаева – писала «Лебединый стан», воспевающий белое движение. Но в чём-то она была права. И всё же, всё же – перед нами поэт гениальный, в своей экспрессии, метафоричности, словотворчестве совершенно оригинальный. Настолько оригинальный, что никто, даже самые близкие ученики, никогда не смогли ему подражать.

Да, революцию он принял с упоением, но довольно скоро сказал: «Человек и коммунист не может быть кровожаден».

И никогда не надо забывать, что в этом трагическом голосе было столько нежности и боли! Маяковский – это вечный юноша, вечный влюблённый, готовый отдать за своё чувство – жизнь, потому что любовь – это солнце, освещающее мир.

Перелистаем строки поэмы «Флейта-позвоночник». Вот 1-я часть:

Мне,

чудотворцу всего, что празднично,

Самому на праздник выйти не с кем.

Возьму сейчас и грохнусь навзничь

И голову вымозжу каменным Невским!

Вот я богохулил,

Орал, что Бога нет,

А Бог такую из пекловых глубин,

что перед ней гора заволнуется и дрогнет,

вывел и велел:

люби!

Его богохульство, богоборчество гораздо больше говорит о его вере, чем многие молитвы. Да, он обижен, да, он страдает, он не может вынести того, что Бог дал ей настоящего мужа и на рояль положил человечьи ноты, и что, если перекрестить над ними стеганье одеялово, то запахнет шерстью палёной. Это ад для любящего сердца.

А я вместо этого до утра раннего

в ужасе, что тебя любить увели,

метался

и крики в строчки выгранивал,

уже наполовину сумасшедший ювелир.

Он готов вынести любые муки, вытерпеть всё – и распятие, и виселицу, только чтобы Бог избавил его от этих запредельных мук, но в то же время понимает всю безнадёжность этой мольбы:

Куда я денусь, этот ад тая!

И вот часть 2-я – любовь сильнее войны, особенно любовь поэта, может быть, последняя во Вселенной. Он поёт не Травиату и Гретхен, он поёт свою накрашенную, рыжую Лилю, и ей не хватит целого мира, чтобы спрятаться от него – поэт найдёт её повсюду. Любовь его останется, несмотря ни на что.

Может быть, от дней этих,

жутких, как штыков острия,

когда столетья выбелят бороду,

останемся только

ты

и я,

бросающийся за тобой от города к городу.

Потому что в этом мире жестокости погибает, может быть, последняя любовь, последняя, ещё способная его спасти.

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо́,

выщетинившиеся

звери точно!

Это, может быть,

последняя в мире любовь

вызарилась румянцем чахоточного.

Но рушится и сама любовь. Третья часть поэмы сталкивает гибнущую человеческую, мещанскую, в общем-то, любовь с творчеством:

Забуду год, день, число.

Запрусь одинокий с листом бумаги я.

Творись, просветлённых страданием слов,

нечеловечья магия.

И далее идёт потрясающая по силе и психологической достоверности драма разрушения любви, отчуждения возлюбленной. Вспомним, что отношения этих двоих, Маяковского и Лили Брик, всегда были очень непростыми.

Радуйся,

радуйся,

ты доконала!

Теперь

такая тоска,

что только б добежать до канала

и голову сунуть воде в оскал.

Но после всех мук, обид, разочарований, чем же заканчивает поэму великий лирик?

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!

Весеньтесь, жизни всех стихий!

Я хочу одной отравы –

пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,

всего его лишив,

вымучившая душу в бреду мою,

прими мой дар, дорогая,

больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.

Творись,

распятию равная магия.

Видите –

гвоздями слов

прибит к бумаге я.

Собственно говоря, лирика разлита по всему раннему творчеству Владимира Маяковского. Сквозь футуристический эпатаж, революционное рычанье, нарочитую грубость прорываются нежность и лиричность высокого накала. Не видеть этого – обеднять своё восприятие русской поэзии Серебряного века, к которому Маяковский, безусловно, принадлежал. Да, он писал и другие стихи, не без основания называли его певцом Октября и Ленина. Но Октябрьская революция и в самом деле несла в себе для многих высокое романтическое начало, и Маяковский был далеко не единственным из русских поэтов, поддавшихся её очарованию. Но отрезвление произошло очень быстро. «Прозаседавшиеся», пьесы «Клоп» и «Баня» были вещами бескомпромиссными, а потому неудобными для новой советской бюрократии. Поэтому и чинили Маяковскому препятствия на творческом пути, поэтому всё более и более и усиливался разлад между ним и властью. Поэт, особенно гениальный, врать не умеет. Куда удобнее было с мёртвым, чем с живым. Объявил Иосиф Сталин Маяковского лучшим и значительнейшим поэтом нашей советской эпохи – и порядок. Как гвоздь в гроб забил.

«Где ты, звезда моя заветная?» . Иван Бунин

Автор этих строк, учась в советской школе в сороковые-пятидесятые годы прошлого века, и не подозревал бы о существовании такого писателя и поэта, если бы не эти строчки, застрявшие в голове намертво с самого детства:

Если спросите – откуда

Эти сказки и легенды,

С их лесным благоуханьем,

Влажной свежестью долины,

Голубым дымком вигвамов,

Шумом рек и водопадов,

Шумом диким и стозвучным,

Как в горах раскаты грома? –

Я скажу вам, я отвечу: …

Ну, конечно же, это знаменитая «Песнь о Гайавате», написанная Генри Лонгфелло в 1855 году и через 40 лет переведённая 26-летним русским поэтом и прозаиком Иваном Буниным, специально выучившим для этого английский язык. Если бы он вообще ничего больше не сделал в своей творческой жизни, этого подвига вполне хватило бы для бессмертия. Поэта и прозаика, сказал я, и у меня вроде бы есть для этого все основания. Тем более, что многие считают прозу его куда совершеннее и значительнее его стихов. Сам же Бунин считал иначе – он считал себя поэтом, говоря, что его проза и стихи – одно и то же. «И здесь, и там – одна и та же ритмика… – дело только в той или иной силе напряжения её».

У Бунина был сложный характер, часто осложнявший его взаимоотношения с писателями и критикой, но вот о чём хочется сказать. Все, и враги, и недоброжелатели, отмечали его зоркий взгляд, умение мастерски рисовать жизнь – точно и узнаваемо. Рассказы его поэтичны и художественно отточены.

Ностальгировал ли он по ушедшему дворянскому быту? Конечно же. Будучи человеком бедным, не имеющим собственного дома, живущим исключительно литературным трудом, по сути дела, умственным пролетарием, Иван Бунин уходил своими корнями в древний дворянский род Буниных, его прямыми предками были В. Жуковский и Семенов-Тян-Шанский, он находился в родстве с Киреевскими, Гротами, Воейковыми.

Трудно не ностальгировать, имея такую родословную. Но ностальгия не затмевала ему зоркости художественного взгляда. Иначе не написал бы он ни «Антоновских яблок», ни «Деревни», ни «Господина из Сан-Франциско», раскрывающих трагические стороны русской души, одинаковые и у барина, и у мужика.

Поэзия его развивалась в демонстративной ориентации на классические традиции, новации его не привлекали. Он отрицал всякий модернизм, изломанность стиха, попытки всяких «новшеств». Напротив, его стихи оформились к началу 1900-х годов в стройную поэтическую систему. Её отличали предельная точность слова, наличие резкой прозаической детали, использование реального, часто сниженного образа, а также контрастов, резко усиливающих и развивающих ведущую тему.

Вот пример, чтобы утверждения мои не выглядели голословными:

РЫБАЦКАЯ

Летом в море лёгкая вода,

Белые сухие паруса,

Иглами стальными в невода

Сыплется под баркою хамса.

Осенью невесел Трапезонд!

В море вьюга, холод и туман,

Ходит головами горизонт,

В пену зарывается бакан.

Тяжела студёная вода,

Буря в ночь осеннюю дерзка,

Да на волю гонит из гнезда

Лютая голодная тоска!

Из 83 лет отпущенной ему жизни Бунин провёл за границей последние 33 года. Эмиграция никому не пошла на пользу, это всегда было сопряжено с тяжёлой душевной тоской, обусловленной непреходящей ностальгией.

Не эмигрировать Бунин не мог – он и Февральскую революцию воспринял скептически, предвидя разрушение России, а уж Октябрьскую – не принял вовсе, считая абсолютно противоестественной идею насильственного изменения человека. Противоестественной и антигуманной. Никто не написал столько активно антисоветских статей, как Бунин.

Но он же за это время написал «Жизнь Арсеньева» и «Тёмные аллеи», повесть «Митина любовь» и многое другое. И «Митина любовь», и «Тёмные аллеи» – это произведения, посвящённые тёмным преимущественно сторонам любви, её тёмным аллеям, её разрушительной власти, поглощению личности, о трагическом несоответствии плотского и духовного.

В стихах, написанных в то же время, Бунин более спокоен, но и в них сквозит настоящая, живая тоска. В эти годы созданы такие шедевры, как «И шмели, и цветы, и трава, и колосья» и «Сириус», и «Петух на церковном кресте».

Иногда очень полезно сравнивать схожие по форме стихи разных лет.

Вот стихотворение, написанное в 1898 году.

Я к ней вошёл в полночный час.

Она спала, – луна сияла

В её окно, и одеяла

Светился спущенный атлас.

Она лежала на спине,

Нагие раздвоивши груди, –

И тихо, как вода в сосуде,

Стояла жизнь её во сне.

Покой, нега, лунный свет, в котором очерчивается красота. Молодая жизнь, надежды, любовь.

И второй текст, написанный за год до смерти. Это тоже – ночь, он так и называется: «Ночь». Но ночь совсем, совсем другая. Общего – только лунный свет, но это свет безжалостный, очерчивающий грани одиночества.

Ледяная ночь, мистраль

(Он ещё не стих).

Вижу в окна блеск и даль

Гор, холмов нагих.

Золотой недвижный свет

До постели лёг.

Никого в подлунной нет,

Только я да Бог.

Знает только Он мою

Мёртвую печаль,

Ту, что я от всех таю…

Холод, блеск, мистраль.

Тут уж комментировать нечего, и хочется просто помолчать и услышать в душе ясную и строгую музыку этого стихотворения.

С началом Великой Отечественной войны отношение Ивана Бунина к своей оставленной Родине меняется. Он категорически отказывается сотрудничать с немцами, следит за успехами советских войск, радуется им. Живя почти в нищете, укрывает от фашистов евреев, помогает всем, кому может. Но он ничего не забыл и не простил, и с общественно-политическим строем СССР так и не примирился. Что ж, это исключительно дело его совести.

Закончить хочется всё же стихами.

СИРИУС

Где ты, звезда моя заветная,

Венец небесной красоты?

Очарованье безответное

Снегов и лунной высоты?

Где молодость простая, чистая,

В кругу любимом и родном,

И старый дом, и ель смолистая

В сугробах белых под окном?

Пылай, играй стоцветной силою,

Неугасимая звезда,

Над дальнею моей могилою,

Забытой богом навсегда!

Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Да, это поэзия, выросшая из жизни, отражающая её, как зеркало отражает лицо человека, как взор отображает неустанную работу души.

И ещё одно, на мой взгляд, чуть ли не самое лучшее лирическое стихотворение, написанное на русском языке.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной…

Срок настанет – господь сына блудного спросит:

«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я всё – вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав –

И от сладостных слёз не успею ответить,

К милосердным коленам припав.

Оно дышит июльским чистым небом, зноем, радостью жизни и чувством невыразимой благодарности Творцу. Воистину счастлив поэт, сумевший написать такие строчки, а с ним – и мы, его читатели.

Ссылки

Ссылки на песни М.А.Кукулевича:

- https://youtu.be/1IHME4_2oO4

- https://youtu.be/6adZSTO8e9o

- https://youtu.be/5JIQPMCwVnw

- https://youtu.be/C0UGn5vh9wg

- https://youtu.be/aKG7LhfcaN4

- https://youtu.be/Ymi-FD6A_cU

- https://youtu.be/sBLgBUxAYqY

- https://youtu.be/Uc4tgNm1l7Q

- https://youtu.be/aRe1EIjIOho

Сайт Михаила Кукулевича — http://mihailkukulevich.simplesite.com/